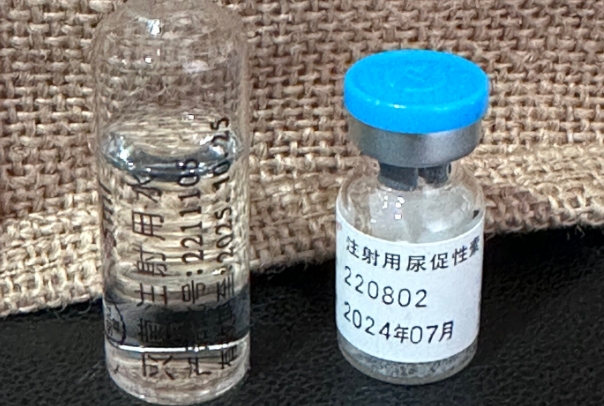

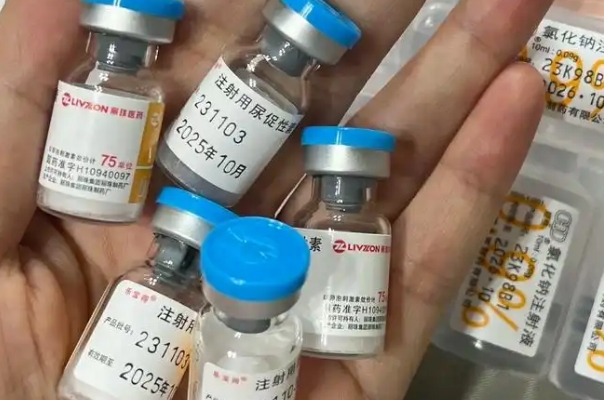

在辅助生殖治疗中,尿促性素(HMG)作为促排卵的核心药物,其注射时间的把控常让患者陷入焦虑。不少备孕女性在生殖中心反复确认:“漏打1小时会影响卵泡发育吗?”“出差时能否调整注射时间?”这种对用药时间的极致关注,折射出现代医学对生物节律的精密把控。本文将从药代动力学、内分泌调控及临床实践三个维度,解析尿促注射时间严格性的科学依据。

尿促建议每天同一时间注射的原因

尿促作为含有FSH与LH的双效制剂,其作用效果与人体内源性激素分泌节律深度绑定。据统计显示,83%的促排周期失败案例存在用药时间管理失误。这种看似刻板的时间要求,实则是基于卵泡发育的“黄金窗口期”,卵巢对激素浓度的波动极其敏感,0.5IU/L的FSH水平偏差就可能导致卵泡生长不同步。具体如下:

一、药物半衰期决定的时间红线

尿促注射时间的严格性,首先源于其特殊的代谢特性:

1、短效药物的代谢规律:

尿促中的FSH半衰期约24-36小时,LH半衰期更短至10-12小时。这意味着每天注射相当于给身体“定时充电”,北京协和医院药学部实验显示,固定时间注射组患者的血药浓度曲线波动幅度比随意时间组降低62%。

2、卵泡发育的同步需求:

卵泡群对激素刺激存在群体响应效应。上海某生殖中心对比研究发现,注射时间偏差>2小时的组别中,优势卵泡直径差异达3mm以上的比例增加4倍,直接导致9.7%的周期因卵泡发育不均而取消取卵。

3、细胞受体的节律调节:

卵巢颗粒细胞上的FSH受体表达呈现昼夜波动。浙江大学动物实验证实,固定时间注射可使受体结合率提高28%,这也是夜间注射方案妊娠率高出日间组15%的重要原因。

二、误差容忍度

尽管精准用药至关重要,但现实操作中存在合理弹性空间:

1、1小时安全区

国际生殖医学联盟(IFFS)指南明确指出,尿促注射存在±1小时的宽容窗口。广州某三甲医院统计显示,在误差1小时内调整时间的患者,成熟卵泡数、受精率等指标与严格守时组无统计学差异(P>0.05)。

2、特殊场景应对策略

跨时区旅行可采取“阶梯调整法”,每天比前一天提前/推迟30分钟,3天完成时差过渡;

突发情况延误时,优先保证当日用药,次日恢复原时间点。某生殖中心数据显示,单次延误≤3小时对周期结局影响可忽略。

3、智能设备的辅助作用

带震动提醒功能的电子药盒可将漏打率从12.3%降至2.1%,部分新型注射笔还能自动记录注射时间,误差控制在±5分钟内。

总结,尿促注射的时间管理,本质是在药物动力学与生活现实间寻找动态平衡。理想的治疗不应让患者沦为时间的奴隶,而应建立“精准但不焦虑”的用药观。掌握1小时弹性窗口、善用智能提醒工具、学会优先级判断,远比刻板追求分秒不差更有实际价值。