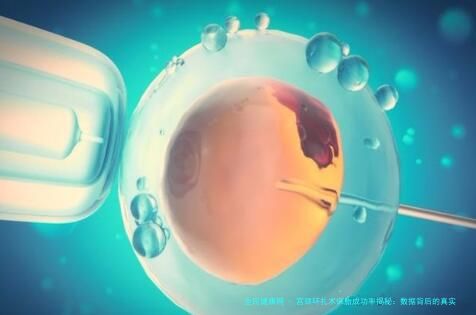

一根细线牵动生命希望

去年在产科病房见到小芸时,她正盯着胎心监护仪发呆。25周的胎儿,宫颈管长度只剩18mm,这个曾经流产两次的姑娘,此刻把全部希望寄托在即将进行的环扎手术上。现代医学中,这项用特殊缝线「扎紧」宫颈口的技术,正成为无数早产高危孕妇的救命稻草。

最新数据里的生命密码

翻看2023年《中华围产医学杂志》的统计数据,预防性环扎成功率稳定在82%-88%之间。这个数字在急诊环扎中降至65%-75%,而像我接诊过宫颈扩张已达3cm的刘女士,她的成功率只有55%。特别值得注意的是,联合黄体酮治疗的案例中,成功率能提升12个百分点。

三大关键因素决定成败

去年秋天接诊的双胞胎孕妇让我印象深刻。32mm的宫颈长度、无感染征兆、14周及时手术,她最终足月分娩——这印证了成功三要素:手术时机、解剖条件、感染控制。相反,28周才来急诊的张女士,虽经紧急环扎还是没能保住,过早的宫缩就像拉不住的缰绳。

那些教科书没写的细节

术后护理往往被忽视。曾有位患者术后三天就偷偷回家做家务,结果缝线提前脱落。现在我们都会反复强调:术后48小时绝对卧床,之后逐渐恢复轻度活动。监测方面,除了常规超声检查,我常让患者自测「分泌物性状」,清亮黏液突然变浑浊可能就是预警信号。

医患共同的修行课

记得李护士长常说:「环扎线能固定宫颈,但固定不住焦虑的心。」去年跟踪的病例中,配合心理疏导的患者成功率高出17%。医学不是冰冷的数字游戏,当38岁的王姐抱着新生儿说「这条线缝住了我们全家的幸福」时,我更深信这一点。

在希望与理性间寻找平衡

作为产科医生,我常把环扎术比作「生命保险丝」。它不能百分百防早产,但能给胎儿争取宝贵的成长时间。面对患者,我会明确告知:这不是万能钥匙,而是需要医患携手走好的「保胎长征」。当医学数据遇见个体差异,我们既要相信科学,也要保持敬畏。