走进生殖医学中心,总能在候诊区听到这样的对话——「这次医生建议我养囊胚」「听说囊胚移植成功率高啊」。数据显示,2022年全国辅助生殖技术应用总量突破100万例,其中选择囊胚移植的比例较五年前增长了37%。这两个专业名词,到底藏着什么门道?

一、胚胎和囊胚在实验室里的差异

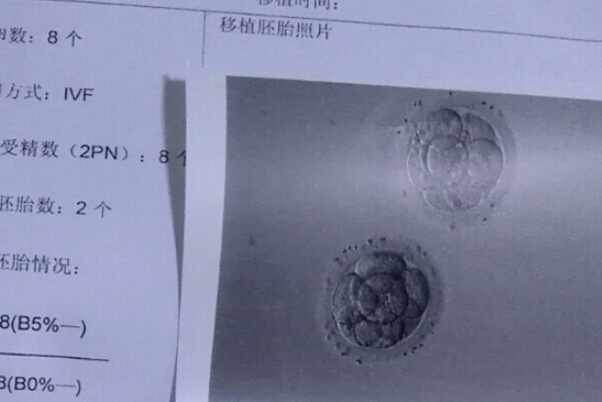

胚胎和囊胚就像同一株植物不同生长阶段的花朵。普通胚胎指的是受精后第2-3天的「桑椹胚」,由4-8个细胞组成,活像串葡萄;而囊胚则是发育到第5-6天的「膨胀胚」,细胞数突破100个,内部开始分化成滋养层和内细胞团。某三甲医院实验室主任打了个形象的比方:「胚胎是刚发好的面团,囊胚已经是包好馅的包子」。

二、显微镜下的结构区别

两者的差异远不止发育天数。普通胚胎外层还裹着透明带,就像给手机贴的钢化膜;而囊胚已经完成「破壳」动作,开始分泌蛋白酶溶解这层保护罩。更关键的是,囊胚内部形成了将来发育成胎盘的滋养层细胞和发育成胎儿的细胞团,这种「分工明确」的结构让着床成功率从普通胚胎的40%提升到60%以上(2021年《生殖医学杂志》数据)。

三、临床应用

国内某生殖中心2023年的统计显示,38岁以上女性选择囊胚移植的临床妊娠率比胚胎移植高出18%。但风险也如影随形——约有20%的胚胎在培养到囊胚阶段时停止发育。就像参加晋级赛,虽然最终胜出者实力更强,但中途可能淘汰更多选手。去年有位35岁的多囊卵巢患者,15个受精卵最终只培养出3个优质囊胚,这种「惊险闯关」的经历让不少患者直呼「太考验心态」。

四、试管移植如何选择

生殖专家普遍建议:35岁以下且胚胎数量多的首选囊胚培养,好比种地时优选饱满的种子;而高龄或胚胎数量少的,更适合第3天移植。有个典型案例,32岁的李女士第一次移植3枚胚胎未着床,第二次改用单囊胚移植反而成功。但北京大学第三医院乔杰教授提醒:「不是所有医院都具备成熟的囊胚培养技术,选择时还要考虑实验室水平」。

五、未来发展的新趋势

随着延时摄像培养箱等新技术的应用,现在能像看连续剧一样观察胚胎发育全过程。2023年上海某机构研发出AI评估系统,对囊胚质量的判断准确率已达92%。不过业内人士也坦言,再好的技术都绕不开「适不适合」这个核心问题——就像买鞋,合脚比款式更重要。

站在诊室门口的张女士听完医生解释后恍然大悟:「原来不是越贵的技术越好,关键要看自家胚胎的『潜力值』」。这句话或许道出了生殖技术的真谛:在科技与个体差异间找到最佳平衡点,才是打开生命之门的金钥匙。