最近在生殖中心候诊区,总能看到小夫妻们对着检查单上的「受精卵7个」窃窃私语。有人盯着这个数字喜上眉梢,也有人愁眉不展——毕竟谁都知道,这7颗珍贵的"种子"能真正长成可用胚胎的,可能也就三四个。这就像玩抽盲盒,明明拿到了入场券,最后能开出心仪款的概率却充满悬念。今天咱们就来掰扯掰扯,这7颗受精卵的"晋级之路"到底要闯过哪些关卡。

一、实验室里的"生存游戏"

把受精卵比作参加奥运选拔赛的运动员再合适不过了。第一天还生龙活虎的7颗受精卵,到了第三天可能就只剩四五个还能保持发育节奏。这时候的胚胎就像刚学会走平衡木的体操选手,既要保证细胞分裂速度,又得维持染色体正常。实验室的温箱就像奥运村的训练场地,温度波动超过0.5℃都可能让胚胎"崴了脚"。有个真实案例特别有意思:去年有对夫妻取了7颗卵,前三天还剩下5个优质胚胎,结果到第五天只剩2个囊胚。主治医生说这种情况就像马拉松比赛,前半程领先的选手未必能坚持到最后。

年龄是道坎:35岁以下女性,7个受精卵平均能成3-4个优质胚胎;过了38岁,这个数字可能直接腰斩

实验室的玄学:顶尖生殖中心的胚胎培养箱都自带"结界",恒温恒湿不说,连空气微粒都要过滤20遍

精子质量陷阱:别光盯着数量看,那些表面正常的精子可能携带DNA碎片,就像外表光鲜的烂苹果

二、翻盘机会在哪里

上个月遇到个42岁的姐姐,取了7颗卵最后只养成1个胚胎。本以为要凉凉,结果移植一次就成功了。这事儿告诉我们,数量不够还能靠质量来凑。现在新的胚胎评估技术就跟人脸识别似的,能通过胚胎的发育节奏预测染色体是否正常。有些生殖中心还会给胚胎搞"加时赛",多观察半天就能筛掉那些后劲不足的选手。

三代试管是外挂:给胚胎做染色体筛查就像考试前划重点,虽然要额外花钱,但能避开70%的淘汰风险

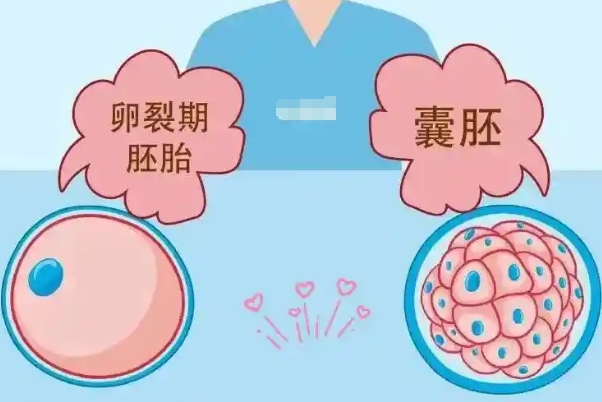

养囊是个技术活:把胚胎多养两天看似冒险,实则能自然淘汰掉80%的"学渣胚胎"

个体差异惊人:有人7个受精卵全军覆没,也有人就1个胚胎成功当妈,这事真得看缘分

说到底,7个受精卵到底能成几个,既要看硬件条件也得拼点运气。重要的是别被数字牵着鼻子走,有时候少而精反而更靠谱。下次看见检查单上的数字,不妨多和主治医生唠唠,说不定就能发现专属你的"锦囊妙计"呢?