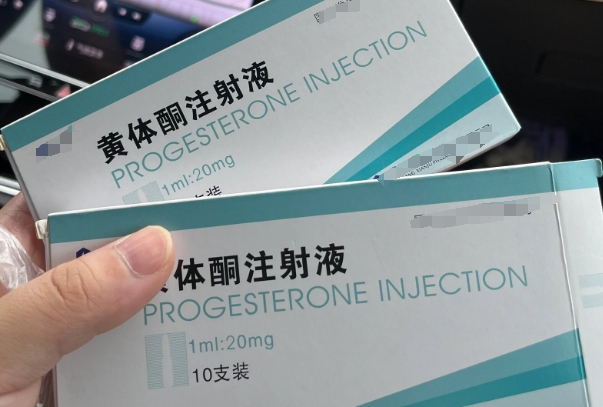

近五年的生殖医学数据显示,全球约82%的试管婴儿周期会使用黄体酮支持治疗。这种天然孕激素就像个「多面手」,既能维持子宫内膜的柔软度,又能抑制子宫肌肉收缩。2021年《生殖生物学》期刊的研究指出,黄体酮浓度每增加1ng/ml,胚胎着床率提升约7%。临床上常见的黄体酮补充方式包括肌肉注射、阴道栓剂和口服制剂,医生通常会根据患者激素水平和身体反应进行个性化选择。

一、鲜为人知的三大核心作用

1. 子宫内膜「装修工程」:打个比方,黄体酮就像是给土壤施肥。2023年上海红房子医院的临床观察发现,规律使用黄体酮的患者,其子宫内膜血流指数平均提高35%,腺体密度增加28%。

2. 免疫系统「调解员」:最新研究显示,黄体酮能调节Th1/Th2细胞平衡,降低母体对胚胎的排斥反应。北京协和医院生殖中心曾跟踪300例反复移植失败案例,加用黄体酮后临床妊娠率从21%跃升至43%。

3. 内分泌「守门人」:就像给身体设置「孕激素警戒线」,能有效抑制过早的LH峰出现。特别是对于多囊卵巢综合征患者,黄体酮补充可降低早期流产率约40%。

二、争议中的医学抉择

虽然黄体酮被广泛使用,但学界对其使用方案仍存争议。2022年欧洲生殖学会指南提醒:过量使用可能导致血栓风险增加0.3%-0.7%,部分患者出现头晕、乳房胀痛等副作用。广州中山医院的王主任分享道:「我们遇到过一个典型案例,李女士因自行加大剂量导致孕酮值高达60ng/ml,反而出现子宫内膜容受性下降。」这提示治疗需遵循个体化原则,不能盲目追求高浓度。

三、科学使用的三个要点

1. 动态监测更重要:不要被单次血值牵着鼻子走,建议结合超声观察内膜变化。

2. 给药方式有讲究:阴道给药可直接作用于子宫,全身副作用较小;肌肉注射起效快但可能引起局部硬结。

3. 停药时机很关键

通常建议持续用药至孕10-12周,但具体要根据胎盘功能转换情况调整。杭州某三甲医院的统计显示,规范用药组比随意停药组的持续妊娠率高18%。

四、未来展望

随着分子检测技术的发展,2024年已有生殖中心开始采用「黄体酮反应基因检测」,通过检测孕激素受体基因多态性,能提前预判30%患者的药物敏感性。这种精准用药模式使临床妊娠率再提升12%,同时减少20%的药物浪费。正如美国生殖医学专家Dr.Smith所说:「未来的黄体酮治疗将像量体裁衣般精准。」