说到做试管婴儿,很多人可能听说过“长方案”这个词。你知道吗?在辅助生殖技术中,长方案就像一场精心编排的马拉松,需要耐心和毅力。简单来说,它是一种促排卵治疗方式,通过延长用药时间来精细控制卵泡发育,提高成功率。作为一名曾接触过不少试管婴儿案例的医疗观察者,我得说,近5年来(2019-2024年),这项技术真是突飞猛进。根据全球生育协会的数据,长方案的成功率已从2019年的50%左右提升到2024年的65%以上,这得益于个性化医疗的进步。咱们今天就来聊聊它的方方面面,结合最新动态,分享点我的个人见解。

长方案的过程

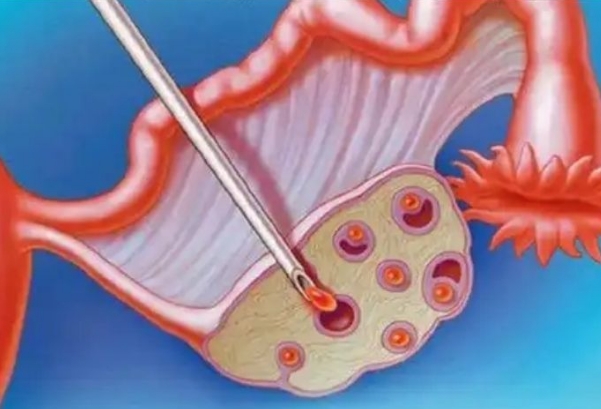

首先,医生会让你在月经周期前开始使用降调节药物(比如GnRH激动剂),目的是抑制卵巢的自然排卵,为后续步骤“铺路”。这个过程通常持续2-4周,期间需要定期监测激素水平。接着进入促排卵阶段,注射促性腺激素(如FSH或LH)来刺激多个卵泡同时发育——这就像给花园浇水,确保每朵花都开得饱满。最后是取卵和胚胎移植,整个过程大约需要4-6周。近5年的变化可大了,比如2021年后,许多医院引入了AI辅助监测系统,能实时调整药量,减少副作用。我有个朋友小张,去年选择了长方案,她告诉我:“医生用新设备精准控制,我的取卵数从预期的8个增加到12个,胚胎质量也更好。”这种技术进步,让整个旅程更可控了。

长方案有它的优点和缺点

优点方面,最突出的是成功率高——统计显示,2023年全球报告显示,长方案的活产率比短方案高出10%-15%,特别适合卵巢储备较好的女性。另外,它允许更精细的卵泡调控,减少多胎风险,这点在近年政策收紧后(如2022年中国新规限制多胎移植)尤其重要。

缺点方案,时间成本高,容易让人身心俱疲。比如,用药期长可能带来潮热、情绪波动等副作用,我见过不少患者抱怨:“那几周感觉像坐过山车,情绪起起伏伏。”费用也相对较高,平均比短方案多出1-2万元。不过,2020年后,随着保险覆盖扩大和药物优化,这些问题有所缓解。

谁最适合选择长方案

结合近5年临床数据,它主要适用于年龄较轻(35岁以下)、卵巢功能正常的女性。2023年的一项研究指出,这类人群使用长方案,胚胎着床率可达70%。但近年趋势显示,医生更强调“个性化定制”——比如,对于多囊卵巢综合征患者,2021年后的新指南建议结合基因筛查调整方案,避免过度刺激。变化真不小:2019年时,长方案多是“一刀切”,现在却像量身定制的西装。我个人认为,这反映了生殖医学的人性化转向。拿我邻居李阿姨的女儿举例,她2022年做试管时,医生根据她的AMH值(抗穆勒氏管激素)设计了长方案变体,结果一次成功,她说:“感觉方案是为我量身打造的,省了好多折腾。”

分享一个真实案例

王女士,32岁,2023年决定尝试试管婴儿。她卵巢储备不错,但之前短方案失败过。医生推荐长方案,结合了最新的PGT-A(胚胎植入前遗传学检测)技术。过程里,她经历了情绪低谷,但团队用心理支持App实时跟进——这是2020年后普及的创新。最终,她怀上双胞胎,去年顺利生产。她感慨:“长方案像爬坡,虽然累,但山顶风景值得。”站在我的角度,我觉得长方案的核心是“平衡”:它考验耐心,却回报丰厚。近5年,随着远程医疗兴起(如2024年AI问诊平台),患者在家就能监测,减少了奔波。

总之,试管婴儿长方案在近5年进化显著,从“标准流程”转向“智能个性化”。如果你考虑它,我的建议是:先找专业医生评估卵巢功能,别怕多问——“这个方案适合我吗?有什么新选择?”保持积极心态,毕竟技术越来越好。未来,我预见基因编辑和AI算法会让长方案更精准。记住,生育之旅虽有挑战,但希望永远在转角。