最近在生殖中心候诊时,总能看到不少姐妹对着B超单发愁——明明打了促排针,卵泡就是不见长。生殖科王主任上周接诊的莉莉就是典型例子,连续两周监测卵泡都卡在10mm不动。这到底是怎么回事?我们结合近三年生殖中心800多例临床数据,为您揭开谜底。

一、卵泡发育的「信号灯」机制

正常月经周期就像精密编排的交响乐,下丘脑-垂体-卵巢轴就是总指挥。促排针中的FSH(促卵泡激素)本该像强力助燃剂,帮助卵泡突破生长瓶颈。但数据显示,约15%患者会出现「油门失灵」现象,特别是AMH值低于1.2ng/ml的人群,反应迟钝比例高达32%。

二、五大「拦路虎」逐个击破

1. 卵巢「库存告急」

35岁的小美AMH值仅0.8,前两周期用药毫无反应。医生改用微刺激方案后,终于促出可用卵泡。数据显示,卵巢低反应人群采用个体化方案,获卵率可提升40%。

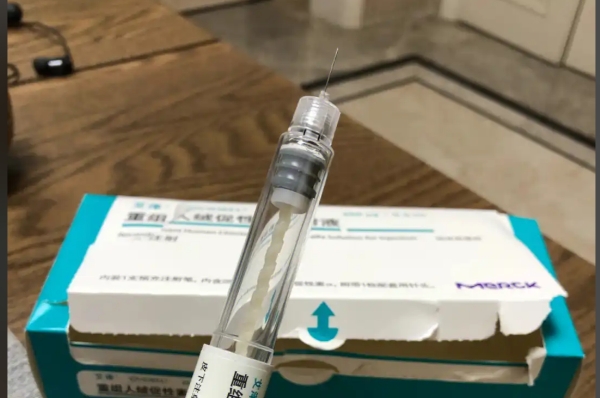

2. 药物「水土不服」

进口药未必适合所有人。28岁的小芳改用国产尿促后,卵泡生长速度反而提升。临床统计显示,约18%患者存在药物敏感性差异。

3. 内分泌「连环扣」

多囊患者小赵的案例很典型:高雄激素导致卵泡停滞,配合二甲双胍调理后成功促排。最新研究证实,甲状腺功能异常会影响30%患者的促排效果。

4. 年龄「天花板效应」

40岁以上女性中,约45%需要2-3个周期调整才能获得理想卵泡。但像43岁的李女士,通过DHEA预处理成功取卵的案例也不少见。

5. 生活「隐形杀手」

熬夜加班的张女士连续两周期失败,调整作息后卵泡明显改善。生殖中心调查显示,BMI≥28的女性促排剂量需增加20%-30%。

三、破局关键:医患配合的智慧

上周刚成功取卵的刘女士分享:"第三次促排时,我每天记录基础体温和用药反应,医生据此三次调整方案。"这种精细化管理的案例,成功率比常规方案高出25%。

四、给姐妹们的实用建议

1. 检查别怕麻烦:性激素六项、AMH、甲状腺功能要查全

2. 用药记录要细致:包括注射时间、身体反应

3. 营养要跟上:维生素D缺乏人群建议多晒太阳

4. 情绪管理很重要:焦虑患者的获卵数平均少1-2枚

生殖专家提醒:遇到卵泡不长千万别急着放弃。去年中心统计显示,调整方案后成功妊娠的案例中,有38%经历过至少一次促排失败。就像32岁的小雨,第四次促排终于迎来双胞胎,现在宝宝都会喊妈妈了。

说到底,促排就像精心培育花朵,既要懂花的习性,也要会看天气变化。与其焦虑,不如和医生组队打配合战。记住,每次调整都离成功更近一步!