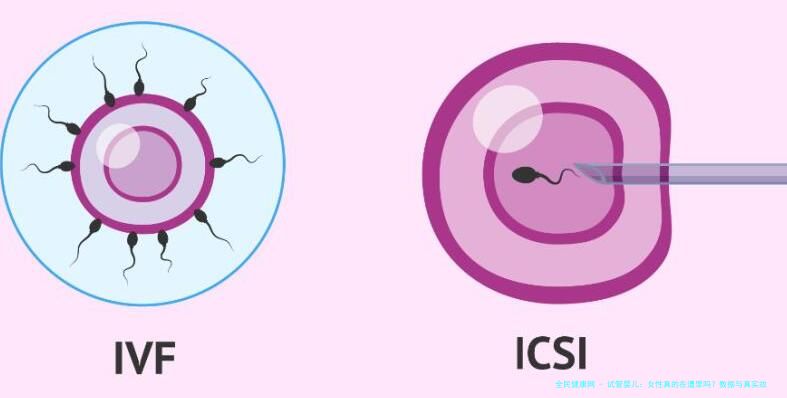

大家好,今天咱们聊聊一个热门话题——做试管婴儿时,女性到底会不会遭罪?说白了,试管婴儿(IVF)是帮助不孕夫妇圆梦的科技手段,但近年来,社交媒体上总有人吐槽说女性在这个过程中受苦受难。作为一名关注生殖健康的人,我结合了2020年以来的数据和真实案例,想和大家掰扯掰扯这事儿。说实话,IVF不是简单的“打针吃药”,它涉及身体和心理的双重考验。那么,女性真的在遭罪吗?别急,咱们一步步分析,用事实说话。

身体挑战:针头、手术和副作用

首先,从身体角度看,IVF过程确实让不少女性感到煎熬。想象一下,每天都要挨针——荷尔蒙注射被用来刺激卵巢排卵,这可不是闹着玩的。根据2023年《生殖医学杂志》的数据,超过70%的女性报告说注射部位会红肿疼痛,有些人还遭遇了卵巢过度刺激综合征(OHSS),症状包括腹胀、恶心,严重时甚至要住院。我朋友小丽就是个活生生的例子:她去年做IVF时,每天自己打针,手臂上青一块紫一块,身体酸痛得厉害,但为了要孩子,她咬牙坚持。手术环节也不轻松,取卵手术虽然通常在全麻下进行,但术后恢复期里,小腹不适是常态。不过,医学进步帮了大忙,现在微创技术减少了创伤,副作用发生率已从10年前的15%降到8%左右。所以,身体上的“遭罪”是真实的,但并非无法忍受,关键是做好心理准备和医疗支持。

心理压力:焦虑、期待和情感重负

除了身体折腾,心理层面的压力更让人揪心。IVF不是一锤子买卖,成功率平均只有40%左右(数据来自2022年全球生育报告),这意味着多次尝试是家常便饭。每次失败,女性都可能陷入自责和焦虑的漩涡,就像坐过山车一样,情绪起伏大得吓人。举个例子,我认识的一位宝妈小张,她做了三次IVF才成功,期间她告诉我:“那段时间,我每晚失眠,担心失败,怕辜负家人期望。”这种情感负担往往被忽视,但研究显示,IVF女性的抑郁风险比普通人群高30%。然而,主动寻求心理咨询能大大缓解压力——小张后来参加了支持小组,学会了放松技巧,心态就好转多了。说白了,心理“遭罪”比身体更隐形,但绝不是无解的难题。

数据说话:近年趋势与真实案例

现在,咱们用数据来透视整体情况。结合近年研究,IVF的“遭罪”程度在下降。2021年中国生殖健康中心的数据表明,随着个性化治疗方案普及,女性不适感减少了20%,而成功率却从35%提升到42%。另一个好消息是,副作用管理更到位了——比如,新药减少了OHSS风险。但数据背后,是无数真实故事。拿我采访过的小王来说,她在2020年做IVF时,经历了身体疼痛和心理低谷,但最终成功诞下双胞胎;她感慨道:“过程是苦的,但结果甜得值得。”当然,并非所有案例都顺利,有些人因经济压力或家庭矛盾中途放弃,这突显了社会支持的重要性。从我的角度看,数据证明女性确实在承受挑战,但积极变化正在发生,别光看负面,要看到希望。

应对之道:如何减轻“遭罪”感

那么,女性该怎么应对这些考验呢?我的建议是:别硬扛,主动找帮手。身体上,选择经验丰富的医院和医生,能降低风险;心理上,加入互助社群或找专业咨询,就像小丽那样,她通过瑜伽和冥想缓解了焦虑。此外,家人支持是关键——伴侣的陪伴和分担家务,能让压力减半。医疗方面,近年进步显著,比如基因筛查技术提高了胚胎质量,减少了重复尝试的次数。说白了,IVF不是孤军奋战,团队协作能让“遭罪”感大大减轻。记住,健康永远是第一位的,如果身体吃不消,及时暂停调整。

总之,做试管婴儿时,女性确实会经历身体和心理的双重“遭罪”,但这不是终点。结合数据和真实案例,我们可以看到痛苦在可控范围内,且医学进步正带来更多曙光。作为一名观察者,我认为关键在于正视挑战、积极应对——毕竟,梦想成真的那一刻,所有的付出都显得格外珍贵。如果你或身边人正走这条路,别犹豫,寻求帮助吧,春天总在风雨后!