最近两年辅助生殖科有个有趣现象:诊室里举着B超单比大小的患者越来越多了。特别是做试管的姐妹,每天盯着卵泡监测报告,恨不得拿尺子量着长。「医生您看这个18mm的能取吗」「旁边这个15mm的是不是太小了」——这些对话几乎成了试管促排期的每日必修课。

一、试管促排的「尺寸游戏」规则

2023年《生殖医学杂志》最新数据显示,国内生殖中心普遍将成熟卵泡标准定在18-22mm。但别急着对号入座!上个月我就遇到个典型案例:32岁的张女士促排第10天,右侧卵巢有个22mm的「优等生」,左侧却藏着3个16mm的「潜力股」。按传统标准可能要放弃小的,但我们多等了两天,结果那3个小卵泡最终取出都是成熟卵子。

现在的监测手段早就不止看大小了。三维超声能看清卵泡立体结构,血流监测仪可以观察卵泡营养供给情况。就像挑西瓜不能光拍表皮,得看纹路听声响。去年我们中心引进的AI卵泡评估系统,通过深度学习上万例数据,现在预测成熟度准确率能达到89%。

二、那些教科书不会写的取卵细节

记得上个月夜班遇到个紧急情况:促排第8天的王女士突然腹痛,B超显示有个25mm的卵泡伴盆腔积液。这种情况必须立即取卵,虽然其他卵泡才16mm左右。结果取出的「巨无霸」卵子确实已经过熟,但及时挽救了5个中等卵泡。这种取舍艺术,正是生殖医生的价值所在。

最近三年有个明显趋势:越来越多医生开始关注卵泡群的整体发育节奏。就像指挥交响乐,既要主唱声部到位,也要和声部分协调。去年参加国际生殖会议时,西班牙专家分享了个有趣发现:同步化较好的卵泡群,即使单个尺寸略小,受精率反而更高。

三、患者最容易踩的三大认知误区

最常见的问题就是「尺寸强迫症」。上周三上午门诊,38岁的李女士拿着标满红圈的B超单冲进来:「医生!我这个月又没达标!」仔细一问才知道,她天天对照网上的「卵泡发育对照表」,发现自己的卵泡比表格数据慢了0.3mm就焦虑得失眠。

其实从2022年开始,很多生殖中心调整了促排方案。像微刺激方案可能14mm就取卵,而黄体期促排的卵泡常常长到20mm以上。这就好比不同菜系的火候要求不同,川菜的小炒和广式老火汤怎能用同一套标准?

最让人哭笑不得的是某些「民间偏方」。去年有位患者听信「喝豆浆能催卵泡」,每天灌2000ml豆浆,结果取卵当天B超显示肠道胀气严重,差点影响手术。这些血的教训提醒我们:科学促排需要的是医患默契配合,而不是道听途说。

四、给准妈妈们的实用建议

建议大家养成记录基础体温的习惯。别看这个方法老派,去年我们统计发现,能坚持测量基础体温的患者,促排周期调整准确率提高23%。当然要配合电子体温计使用,传统水银体温计容易有误差。

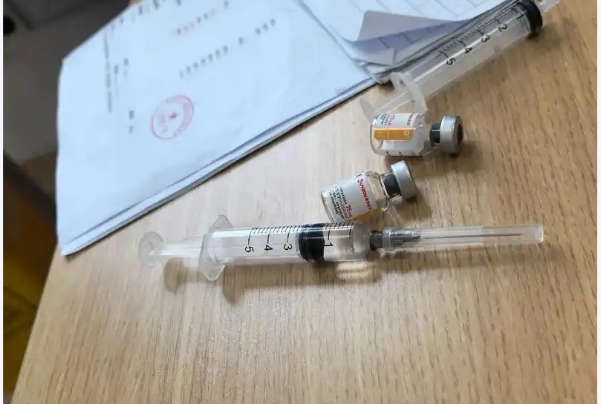

遇到卵泡发育慢千万别自己乱加药。上个月急诊收治的患者私自增加促排针剂量,导致卵巢过度刺激住院一周。现在的个性化给药方案都是根据体重、AMH值、基础卵泡数等十几项指标精密计算的,比你自己「感觉」靠谱得多。

最后想说,卵泡监测就像等待花开,既要精心培育,也要懂得适时收获。记住医疗的本质是「有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰」。放下尺寸焦虑,相信医生的专业判断,好孕自然会来敲门。