在辅助生殖技术中,实验室通常建议将≥4枚优质胚胎进行养囊培养。这是因为囊胚形成过程中,约有50%-60%的胚胎会因发育潜力不足而自然淘汰。若初始胚胎数量过少(如仅有2-3枚),可能面临无囊胚可用的风险。但需注意的是,并非所有患者都需强制养囊,年轻患者(<35岁)若获得较多高质量卵裂期胚胎,可保留部分进行冷冻,其余继续培养以筛选更具植入潜力的囊胚。

胚胎质量评估的核心指标

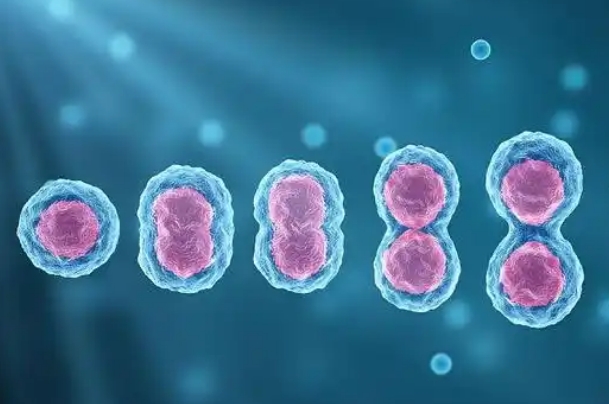

实验室通过形态学评分系统将胚胎分为四个等级:Ⅰ级胚胎细胞大小均等、碎片率<5%;Ⅱ级胚胎碎片率5%-20%;Ⅲ级胚胎碎片率21%-50%;Ⅳ级胚胎碎片率>50%。临床建议优先选择Ⅰ-Ⅱ级胚胎进行养囊,其囊胚形成率可达70%以上。近年研究显示,胚胎的代谢组学特征和时差成像监测(Time-lapse)动态发育参数,可更精准预测养囊成功率。部分生殖中心已将这些技术纳入评估体系。

个体化养囊决策的关键因素

35岁以上患者因胚胎非整倍体率升高,建议增加养囊比例。对于反复种植失败或存在子宫环境异常(如宫腔粘连、内膜息肉)的患者,养囊可同步进行宫腔准备。特殊案例中,如卵巢过度刺激高风险患者,采用全胚冷冻策略时,养囊可提高后续冻胚移植成功率。实验室会结合胚胎发育速度(如第3天是否达到8细胞期)、受精方式(IVF/ICSI)以及患者既往周期表现进行综合判断,制定个体化养囊方案。

值得注意的是,最新《人类辅助生殖技术操作规范》强调,需向患者充分告知养囊可能存在的风险,包括囊胚培养失败导致的周期取消。部分生殖中心开始采用人工智能胚胎评级系统,通过深度学习算法预测养囊结果,该技术可使决策准确率提升至85%以上。