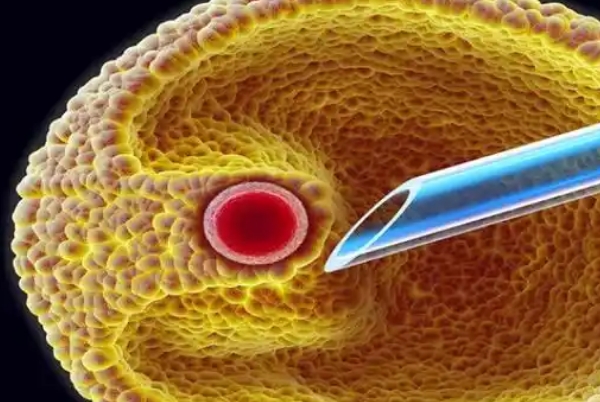

生殖中心的实验室里,培养箱指示灯规律地闪烁着。取卵72小时后,胚胎们正在经历人生第一次「毕业考试」——实验室人员会挨个掀开它们的「成绩单」。这时候的胚胎应该分裂成6-8细胞,就像葡萄串似的整齐排列。记得去年有个案例,李女士的12个胚胎里,有3个提前「掉队」停在了4细胞阶段,医生说这就像小朋友没跟上早操队伍,自然要被淘汰。

一、成绩单上的ABCD等级

接过报告单时,王女士盯着「II级7细胞」的标注直发愣。其实胚胎评级主要看三个指标:细胞数要达标,碎片率得低于20%,细胞大小还得均匀。有个形象的比喻——8细胞胚胎就像八块均匀切分的披萨,碎片就是边上掉的面包屑,越少越好。去年统计显示,35岁以下女性获得优质胚胎的概率能达到40%左右,但过了40岁这个数字可能直接腰斩。

二、十字路口的选择题

当看到「可用胚胎3枚」的结果时,32岁的张女士纠结得直搓手。医生给出两个选项:要么当天移植,成功率约45%;要么继续养囊搏更高的着床率,但可能全军覆没。这就像炒股,保守派选现成收益,激进派想赚个大的。我见过最戏剧化的案例,6个三级胚胎养囊竟成了4个优质囊胚,这概率堪比中彩票。

三、冷冻技术的双刃剑

现在玻璃化冷冻技术能让胚胎「休眠」十年不失效,去年有个新闻说冷冻18年的胚胎成功诞生。但实验室主任私下跟我说,他们最头疼的就是遇到「独苗胚胎」——就剩一个三级胚胎,冻不冻都是难题。有对夫妻咬牙冻了3次单胚胎,最后居然拼成了三胞胎,这故事在科室里传为美谈。

四、藏在数据背后的人情味

有次碰到个姑娘,拿着「无可移植胚胎」的报告蹲在楼梯间哭。后来才知道她取了20个卵,最后竟没一个过关。医生翻出培养记录给她看:「你看这个胚胎,前三天长得挺好,第四天突然就不分裂了,就像马拉松选手中途抽筋。」这话莫名治愈了她。其实生殖医学最玄妙的地方就在于,数据之外永远存在着科学解释不了的奇迹。

五、给准爸妈的实用指南

拿到报告别光盯着数字,记得问清这几个问题:碎片率具体多少?细胞大小差异明显吗?有没有提前融合的迹象?去年有研究显示,适当补充辅酶Q10的群体,胚胎优质率提升15%。最重要的是保持平常心,我见过太多「将就着移植」的三级胚胎,最后成了健康宝宝——生命有时候比我们想象的更顽强。