怀孕就像开启一段充满期待的冒险旅程,而产检就是这场旅程中的「导航仪」。每次拿到检查单时,准爸妈们总会被各种专业术语绕得晕头转向,尤其是「唐氏筛查」四个字,既让人感到安心又充满疑惑。这项检查到底查什么?为什么要做?背后的原理又是什么?今天咱们就来用大白话,把这件关系到宝宝健康的大事说清楚讲明白。

一、唐氏筛查到底查什么?

说到唐氏筛查,很多准妈妈第一反应就是「查宝宝傻不傻」。这种说法虽然直白,但也反映了大家对唐氏综合征最直观的认知。其实这项检查更像是个「预警雷达」,通过分析孕妈妈的血液指标和超声数据,配合年龄、孕周等信息,用专业算法推算出胎儿患染色体异常的风险值。

具体来说,检查主要关注三大方向:

染色体异常筛查:重点排查21-三体(唐氏综合征)、18-三体及神经管缺陷

生化指标分析:检测母体血清中的甲胎蛋白、游离雌三醇等特定物质

综合风险评估:结合NT超声测量的胎儿颈后透明层厚度综合判断

需要特别说明的是,这项检查不是直接诊断,而是像天气预报那样给出概率提示。就像气象台说「明日降水概率70%」,医生会根据筛查结果建议是否需要进一步做羊水穿刺等确诊检查。

二、检查结果背后的「通关密码」

拿到唐筛报告时,多数人会被「1:1000」这样的风险比值弄得一头雾水。其实这个数字就像安全系数标尺——分母越大风险越小。比如1:50意味着50个相同情况的孕妈中可能有1个异常胎儿,而1:1000则说明风险极低。

不过这里有个常见误区要特别注意:高风险≠确诊患病,低风险≠绝对安全。去年邻居家表妹的筛查结果是1:800,虽然属于低风险范畴,但医生还是建议做了无创DNA,结果真的发现了问题。所以说筛查结果需要专业解读,千万不能自己当「半仙」瞎琢磨。

三、关于检查时机的那些讲究

唐氏筛查可不是随时都能做的「快餐式检查」,它有着严格的「黄金时间窗」。早期筛查通常在孕11-13周进行,需要配合NT超声检查;中期筛查则安排在孕15-20周。这两个时间段采集的数据最「新鲜」,计算结果也最可靠。

记得闺蜜怀头胎时,就因为记错孕周耽误了检查。原本该做NT的时候跑去逛街,等想起来已经错过最佳时间,最后只能选择更贵的无创DNA检测。所以说按时产检真的很重要,这既是对宝宝负责,也能给自己省下不少麻烦。

四、不同人群的检查选择指南

虽然唐筛是常规产检项目,但具体到每个人身上又有差异。35岁以上高龄孕妇、有异常妊娠史的准妈妈,医生可能会直接建议做无创DNA或羊水穿刺。而普通孕妇如果初筛显示高风险,也需要通过更精准的检查来确认。

这里要敲个黑板:检查方式没有好坏之分,只有适合与否。就像买衣服要量体裁衣,产检方案也要根据个人情况定制。去年同事小王就因为盲目跟风选择检查项目,既多花了冤枉钱又平添焦虑,这个教训值得大家引以为戒。

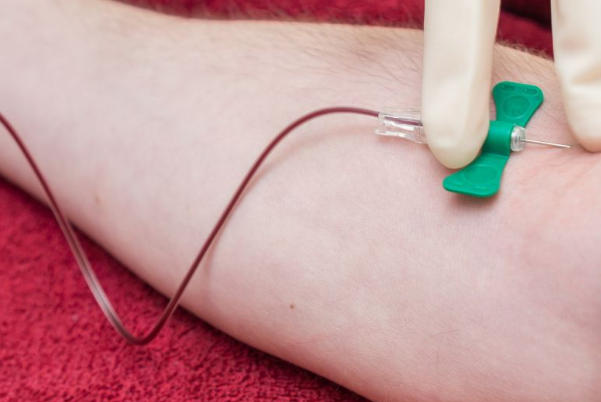

从最初的血样采集到最终的报告解读,唐氏筛查就像给宝宝健康上的「双保险」。它用科学数据帮助准父母们预判风险,为后续决策提供重要依据。但也要牢记,任何检查都有局限性,保持理性心态、配合专业指导,才能让这场生命之旅走得更稳当安心。