胚胎移植,作为辅助生殖技术中的关键环节,常被视为现代医学的奇迹。然而,从更深层次来看,胚胎移植的实质远不止一个简单的医疗步骤,而是生物学、医学和伦理学的综合体现。它本质上是一个精密的“生命接力”过程,通过技术手段模拟自然受孕的关键阶段,帮助胚胎在母体内找到适宜的“土壤”,从而实现生命的延续。本文将深入探讨胚胎移植的核心本质,揭示其作为生命桥梁的多重意义。

一、胚胎移植的核心是生命技术的精准协作

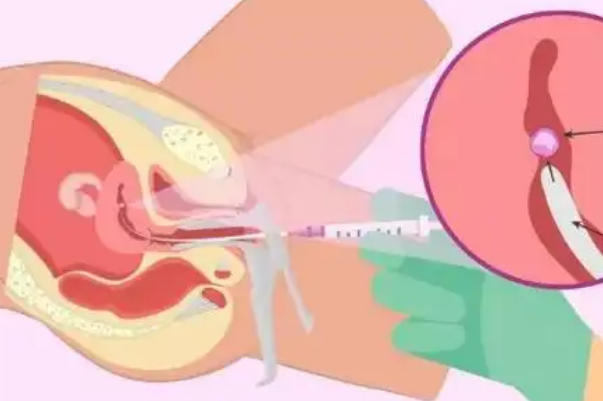

胚胎移植作为辅助生殖技术的关键环节,本质上是多学科医学智慧的结晶。这项技术通过体外受精形成胚胎后,需在特定时间窗内将发育良好的胚胎精准植入母体子宫。整个过程涉及生殖内分泌学、胚胎学、分子生物学等多领域协作,实验室需精确控制培养箱的氧气浓度(5%)、二氧化碳浓度(6%)及恒温37℃环境,模拟母体子宫内环境误差不超过0.5℃。

临床数据显示,优质胚胎在移植后的着床成功率可达60%-70%,这依赖于胚胎师对胚胎发育阶段的准确判断。常见的移植时机选择在受精后第3天(卵裂期胚胎)或第5-6天(囊胚期),不同阶段对应差异化的子宫内膜准备方案。医生需通过超声监测子宫内膜厚度达到8-14mm、呈现典型三线征时,才能进行移植操作。

二、生理与心理的双重准备构建成功基础

胚胎移植不仅是医疗行为,更是对患者身心状态的系统调整。移植前3个月即开始进行激素调控,通过雌二醇药物使子宫内膜增长,孕酮药物调整内膜容受性。临床案例表明,配合针灸调理的患者,子宫内膜血流指数可提升20%以上。心理评估显示,焦虑指数每降低10个百分点,临床妊娠率相应提高约8%。

术后管理同样关键,患者需维持黄体支持用药14天直至验孕。这期间既要避免剧烈运动,又要防止绝对卧床导致的血液淤滞。统计显示,适度活动组的着床成功率较绝对卧床组高出12%。医护人员通过定期血清HCG检测,动态监测胚胎发育情况,及时调整支持方案。

三、伦理维度下的生命价值思考

胚胎移植技术引发深层的伦理讨论。我国《人类辅助生殖技术规范》明确规定,35岁以下患者首次移植胚胎数量不得超过2个。这个标准既考虑多胎妊娠风险(双胎妊娠早产率较单胎高6倍),又兼顾胚胎资源合理利用。冷冻胚胎保存期限通常为5年,超期胚胎处理需要夫妻双方共同签署法律文件。

在技术实践中,胚胎实验室执行严格的"双人核对"制度,每个操作环节都需双人签字确认。身份识别系统采用三重验证:患者指纹、腕带条码、电子病历联动,确保零差错。这些严谨流程背后,体现的是对生命的敬畏——每个胚胎都承载着新生命的可能。

现代生殖医学正在探索胚胎植入前遗传学检测(PGT)等新技术,通过筛查染色体异常,将单基因遗传病的阻断率提升至98%以上。这些进步让胚胎移植从单纯的不孕治疗,发展为优生优育的重要保障,推动着人类生殖健康水平的持续提升。