站在厦门鹭江道向鼓浪屿望去,海峡明珠广场的玻璃幕墙在阳光下泛着微光。这座地标建筑里藏着一家年接诊量突破2万例的辅助生殖机构——正是它,让无数家庭在绝望中抓住了希望的绳索。

一、被需求推着跑的黄金赛道

卫健委最新数据显示,我国不孕不育率从20年前的3%飙升到现在的18%,相当于每5.6对夫妇就有1对遭遇生育困境。厦门卫健委去年发布的报告更显示,本地30-34岁女性试管婴儿就诊量同比暴涨47%。

「早上7点的挂号队伍能排到电梯口」,在明珠广场上班的白领小林这样描述她看到的场景。市场需求像被压抑的火山,试管公司门诊量三年翻三倍的业绩曲线,恰好印证了这个判断。

二、技术突围战里的创新密码

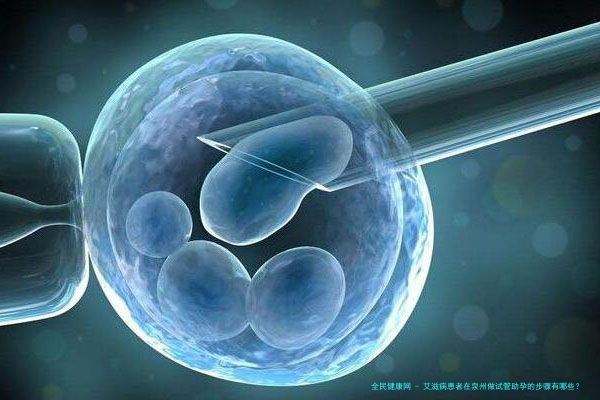

去年春天,公司实验室传出一个振奋消息:自主研发的胚胎实时监测系统将着床率提升了15个百分点。这项技术能像观察植物生长一样,全程记录胚胎发育的每个细节。

张女士的故事很有代表性。42岁的她经历了三次移植失败,第四次采用新技术后成功诞下双胞胎。「医生给我看胚胎发育的延时摄影时,就像在看生命诞生的纪录片。」这样的案例在患者交流群里比比皆是。

三、冰与火交织的伦理困境

随着去年厦门首例「卵子冷冻复苏宝宝」的诞生,关于生育权与伦理的讨论再度升温。生殖医学专家王教授在本地论坛留言:「当技术跑得比伦理快时,我们需要按下暂停键想一想。」

但患者们显然等不及。笔者在候诊区遇到从龙岩赶来的李姐,她攥着厚厚的检查单说:「只要能有个孩子,我愿意做任何尝试。」这种迫切与担忧的撕扯,每天都在诊室里上演。

四、向未来生长的行业图景

在政策暖风吹拂下,辅助生殖正在撕掉「特殊医疗」的标签。厦门去年将部分试管项目纳入医保,门诊量当月就激增30%。

但挑战依然存在。某次行业闭门会上,多位从业者提到:现在最大的瓶颈不是技术,而是如何建立规范化的服务体系。毕竟,生育从来不只是医学问题。

站在明珠广场28楼的落地窗前俯瞰鹭江,货轮正缓缓驶向远方。辅助生殖这个承载着生命希望的行业,或许就像这些船只,既要乘风破浪,也要谨防暗礁。当科技与人文找到平衡点时,真正的春天才会到来。