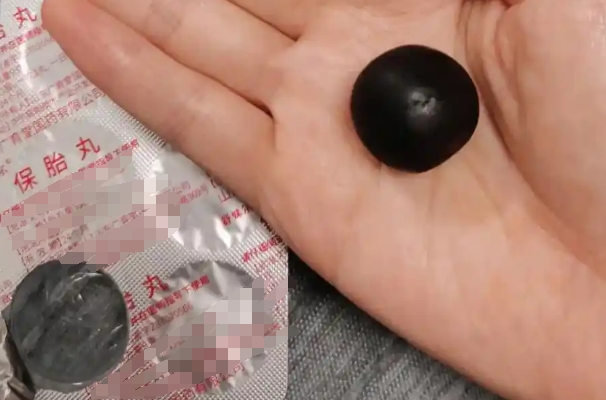

在中医理论体系中,保胎丸作为经典方剂已有数百年历史,其主要成分常包含杜仲、续断、菟丝子等补益肝肾的中药材。现代药理研究表明,这类药物确实具有调节子宫收缩、改善胎盘血供的作用。但需要明确的是,中药保胎必须建立在准确辨证的基础上,临床中常见的肾虚型先兆流产患者适用此类药物,而血热型、气血虚弱型等证型则需要完全不同的治疗方案。

部分孕妇因过度焦虑擅自服用保胎丸,可能掩盖真实的流产征兆。曾有案例显示,一位孕8周的女士自行服用保胎丸两周后,胎停育仍持续发展却未出现腹痛出血,最终错过最佳处理时机导致宫腔感染。专家特别提醒:出现阴道出血、规律宫缩等先兆流产症状时,首要任务是进行HCG、孕酮检测及B超检查,而非盲目用药。

一、药物滥用带来的多重健康风险

临床观察发现,长期过量服用保胎丸可能引发肝功能异常。某三甲医院2020年收治的3例药物性肝损伤孕妇中,有2例存在超剂量服用安胎中药的情况。更值得警惕的是,某些不良商家在传统方剂中违规添加西药成分,如黄体酮、地屈孕酮等,这种中西药混用可能造成体内激素水平紊乱。

从优生优育角度考虑,自然流产中约60%与胚胎染色体异常有关。强行使用保胎药物维持异常妊娠,可能增加稽留流产风险。生殖医学专家指出:"适者生存的自然选择机制在妊娠早期尤为重要,过度干预反而可能影响母体健康。"

二、科学保胎应遵循医学指导

规范的保胎治疗需要建立完善的监测体系。建议孕妇每周进行血清HCG、雌二醇、孕酮的联合检测,配合超声观察胚胎发育情况。对于复发性流产患者,还需排查抗磷脂抗体综合征、甲状腺功能异常等潜在病因。北京某妇产医院开展的临床研究显示,在专业指导下使用保胎丸的有效率可达78%,而自行用药组有效率不足35%。

中医强调"三分治,七分养"的保胎理念。建议孕妇保持每日8小时优质睡眠,避免提重物、久站等体力消耗。饮食方面可适当增加山药、黑豆、核桃等补肾健脾食材。心理调节同样关键,冥想、孕妇瑜伽等放松方式能有效缓解焦虑情绪。

需要特别注意的是,服用保胎丸期间若出现皮肤瘙痒、恶心呕吐等过敏反应,或用药1周后症状无改善,必须立即停药就医。记住:任何药物的使用都应该在"必要、安全、有效"三大原则指导下进行,切莫让急于求成的心态影响科学判断。