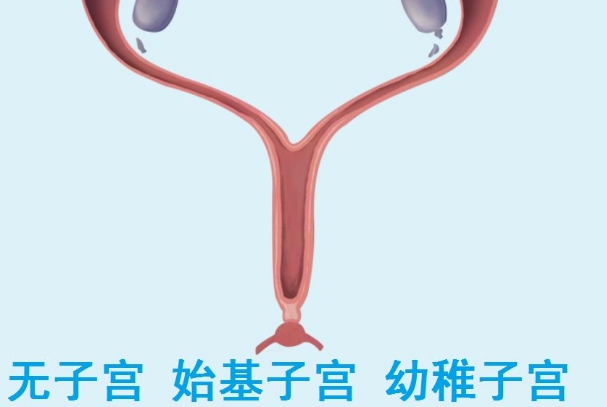

子宫发育异常是女性生殖系统疾病的常见类型,其中始基子宫与幼稚子宫因名称相似常被混淆。这两类疾病均可能导致月经异常、不孕等问题,但病因、病理特征等存在显著差异。始基子宫患者通常无功能性子宫内膜,自然妊娠概率极低;而幼稚子宫患者若早期干预,部分人可通过激素治疗改善子宫条件,为辅助生殖技术争取机会。明确区分两者,不仅有助于患者理解自身病情,更为临床制定个性化诊疗方案提供依据。

始基子宫与幼稚子宫的区别

始基子宫与幼稚子宫虽同属子宫发育不良,但本质上源于胚胎期不同阶段的发育停滞。若混淆诊断,可能误判生育潜力,甚至延误治疗时机。因此,从解剖结构到治疗路径,厘清两者的核心差异至关重要。具体如下:

一、定义与发育阶段差异

始基子宫

胚胎期的“未完成建筑”

形成原因:胚胎发育8-10周时,两侧副中肾管(未来形成子宫的结构)未完全融合或中途停止发育,导致子宫仅呈极小的肌性结节,无宫腔或内膜。

结构特征:子宫体极小(常小于3cm),形似“豆粒”,多数无宫颈或宫颈闭锁,卵巢功能可能正常但无月经来潮。

幼稚子宫

青春期的“发育迟缓”

形成原因:青春期前子宫发育受激素(如雌激素不足)或染色体异常影响,导致子宫体积明显小于正常水平,但具备宫腔结构。

结构特征:子宫体长度约3-5cm(正常成年女性7-8cm),宫颈与宫体比例失衡(正常为1:2,幼稚子宫常接近1:1),可能存在少量内膜但功能不全。

核心区别

始基子宫是胚胎期原始结构发育失败,本质为“先天性缺如”;

幼稚子宫是青春期子宫未充分成熟,属于“发育滞后”。

二、临床表现与治疗方向

症状对比从无月经到月经稀发

始基子宫:

原发性闭经(无月经初潮),因无宫腔及内膜,无法产生周期性出血。

常合并无阴道或阴道闭锁,需通过手术重建生殖道。

幼稚子宫:

月经初潮延迟(16岁后),经量少、周期紊乱,部分患者伴随痛经。

外阴、阴道发育通常正常,但宫颈狭窄可能影响经血排出。

生育可能性与治疗方案

始基子宫:

自然妊娠几乎不可能,目前尚无有效治疗手段使子宫恢复功能。

若卵巢功能正常,可通过第三方辅助生殖实现遗传学后代,但需结合当地法律法规。

幼稚子宫:

激素治疗:青春期确诊后,尽早使用雌孕激素序贯疗法刺激子宫生长,部分患者子宫可增大至接近正常水平。

辅助生殖:经治疗子宫条件改善者,可尝试试管婴儿技术,但流产、早产风险高于常人。

严重者若合并卵巢功能衰退,可能需供其他的方案。

总结,始基子宫与幼稚子宫的本质差异,决定了二者在症状表现、治疗策略及预后上的显著区别。对患者而言,确诊后需避免两种极端认知:一是将幼稚子宫误判为始基子宫而放弃治疗,错失生育机会;二是对始基子宫盲目进行无效治疗,造成身心负担。