生殖门诊数据显示,约35%的促排卵周期存在卵泡发育迟缓现象。去年某三甲医院统计发现,使用拮抗剂方案的患者中,每10人就有3-4人出现卵泡日均增长不足1mm的情况。医生们常把这种现象比作“马拉松选手突然减速”——可能预示着卵巢对药物的反应异常。

最近遇到个典型案例:32岁的王女士连续两周期促排,卵泡卡在14mm整整5天不动。检查发现她的AMH值仅有0.8ng/ml,基础卵泡左右合计才6个。主治医师解释:“就像手机电量不足,卵巢库存不够时,卵泡就容易出现充电慢的情况。”

一、揪出“慢动作”背后的六大元凶

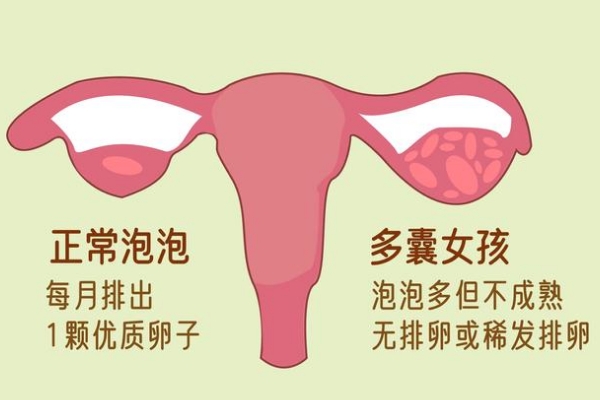

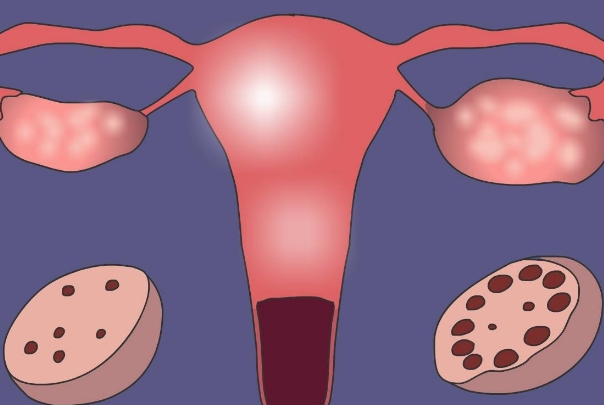

1. 卵巢功能减退(DOR)是头号嫌犯。2023年《生殖医学杂志》研究指出,AMH<1.1ng/ml的女性中,72%存在卵泡发育延迟。

2. 促排方案就像定制西装,长方案、拮抗剂方案选择不当可能导致“衣不合身”。

3. 内分泌紊乱这个隐形杀手常被忽略——某患者TSH值偏高0.5就导致卵泡停滞。

4. 药物吸收差异惊人,有人打150单位果纳芬卵泡猛涨,有人300单位还“纹丝不动”。

5. 生活方式暗藏玄机:连续熬夜者的雌激素水平可能暴跌30%。

6. 胰岛素抵抗这个“代谢刺客”,会让卵泡像泡在糖水里般无力生长。

二、破解困局的五把金钥匙

1. 个体化方案调整:32岁的李姐在改用微刺激方案后,卵泡日均增长从0.6mm提升到1.2mm。

2. 联合用药有奇效:添加生长激素组的获卵数平均增加2-3枚。

3. 中医调理不是玄学:针灸配合耳穴贴压可使子宫内膜血流增加15%。

4. 生活方式改造计划:每日保证7小时睡眠+地中海饮食,3个月后AMH提升的案例不在少数。

5. 辅助技术护航:当自然周期屡屡失败,选择IVF技术的妊娠率可达45%-50%。

三、与医生配合的三大黄金法则

1. 监测要勤快:某患者因偷懒少做两次B超,错过最佳取卵时机。

2. 用药记录别嫌烦:详细记录注射时间和反应,能帮医生调整方案提速20%。

3. 情绪管理是门学问:焦虑水平每升高1级,雌激素可能下降10%。有个姑娘通过正念冥想,竟让停滞的卵泡重新启动。

四、在希望与现实中找到平衡点

张主任常说:“每个卵泡都有自己的脾气。”重要的是保持战略定力——38岁的陈女士经历三次方案调整终获优质胚胎。记住,医学数据表明:经过规范治疗的发育迟缓患者,仍有60%以上能获得可用卵子。不妨把促排过程看作与身体对话的机会,或许转角处就有惊喜等着。