“打促排针真的安全吗?会不会对身体有伤害?”这是许多准备接受辅助生殖治疗的女性最关心的问题。促排卵针剂作为现代辅助生殖技术的重要工具,确实帮助不少家庭圆了生育梦想,但它的副作用也像一把双刃剑,需要科学认识和谨慎对待。

一、促排针的“双面效应”

促排针通过刺激卵巢释放多个卵泡提升受孕几率,但约60%的使用者会出现腹胀、乳房胀痛等基础反应。就像网友小敏在论坛分享的:“打完针那周,肚子鼓得像塞了个小西瓜,走路都得捧着腰。”这些症状通常随着治疗结束自然消退,但仍有3%-8%的人群可能遭遇更棘手的状况。

二、那些藏在数据里的风险信号

2021年《生殖医学杂志》的研究显示,卵巢过度刺激综合征(OHSS)发生率约为5%,典型表现为腹水积聚和电解质紊乱。曾有位32岁的多囊卵巢患者,在过度刺激下卵巢肿胀至正常体积的3倍,不得不暂停周期接受治疗。血栓风险虽然仅有0.04%的发生率,但一旦出现就可能危及生命——这提醒我们,促排治疗必须严格遵循医嘱。

三、化险为夷的六个关键策略

1. 个性化用药方案如同量身定制的盔甲,医生会根据AMH值和基础卵泡数调整剂量;

2. 高频监测好比汽车仪表盘,通过定期B超和抽血检查及时预警;

3. 高蛋白饮食搭配电解质饮料,像给细胞穿上的缓冲气囊;

4. 轻度OHSS建议居家观察时,每天称体重、量腹围比打卡签到更重要;

5. 出现呼吸困难或腿肿时要像处理火警警报般立即就医;

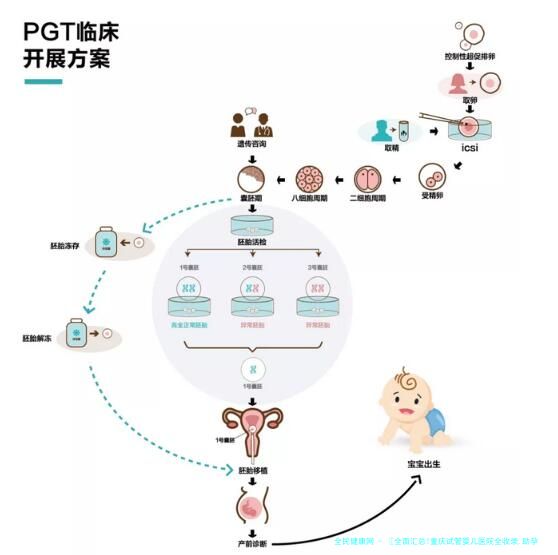

6. 冷冻胚胎移植策略可将OHSS风险直降70%,如同按下暂停键让身体休整。

四、真实故事里的经验之谈

29岁的莉莉在第一次促排时因私自增加运动量导致卵巢扭转,急诊手术让她差点失去生育机会。这个案例像一记警钟:治疗期间连瑜伽拉伸都可能成为风险因素。而成功诞下双胞胎的王女士分享:“当时每天记录体温和症状,及时和医生沟通调整方案,就像和身体签了份合作契约。”

五、理性抉择的天平

医学界有个形象的比喻:促排治疗就像在卵巢这个“花园”里进行精准培育,既要避免“颗粒无收”,也要防止“过度丰收”。对于35岁以上女性,临床数据显示其OHSS风险相对降低,但卵子质量下降又构成新的矛盾。这需要医生像精算师般权衡利弊,患者则要保持“战略定力”——既不过度恐慌,也不盲目乐观。

说到底,促排针的副作用管理是场医患协作的攻坚战。就像登山需要专业向导和靠谱装备,生育辅助治疗更需要医学护航与个体化方案。当我们以科学认知为盾牌,以规范诊疗为武器,才能在这场孕育生命的旅程中走得更稳更远。