摸着咕噜叫的肚子盯着验孕棒,很多备孕姐妹都经历过这种焦灼时刻。促排卵药作为辅助生育的常见手段,吃完后究竟几天能迎来排卵期?这个问题直接关系到同房时间的精准安排。临床上常见克罗米芬、来曲唑等口服药物,通过调节激素水平刺激卵泡发育,但具体见效时间就像开盲盒——有人3天就测到强阳,也有人要苦等10天,这中间的差异到底藏着什么秘密?今天咱们就掰开揉碎了聊透这件事。

一、促排卵药如何影响排卵周期?

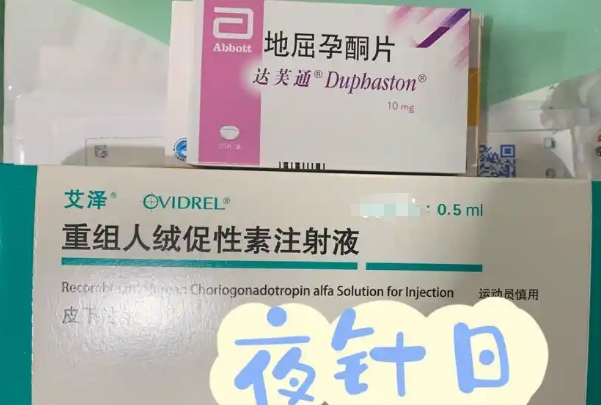

要说清楚这个问题,得先搞懂药物在身体里上演的「连续剧」。以最常见的克罗米芬为例,它就像个机智的「激素调节师」,通过阻断雌激素对下丘脑的反馈,让脑垂体加班加点分泌FSH(促卵泡激素)。这种激素风暴席卷卵巢时,沉睡的卵泡们就像听到起床号,争先恐后开始发育。

分点说明:

药物原理:好比给卵巢装了个加速器,把自然周期中1个优势卵泡的「单打独斗」变成多个卵泡的「团体赛」

个体差异:卵巢储备功能好的女性就像充电宝,药物一点就着;多囊卵巢姐妹则需要更精细的剂量调整

监测必要性:B超监测能看到卵泡从5mm「芝麻粒」长到18mm「成熟size」的全过程,比单纯算日子靠谱得多

吃完5天药就坐等排卵?这事儿可没那么简单。上周接诊的王女士就是个典型例子——连吃5天克罗米芬后,第7天B超显示卵泡才12mm,等到第12天突然飙到22mm。这说明卵巢对药物的反应就像不同品牌的手机充电速度,快充型选手和普通版差别明显。所以光数着药片吃完的日子,不如学会观察身体的「特别来电提醒」。

二、抓住黄金受孕时机的3个实战技巧

经历过3次促排周期的小李分享经验:『上次盯着APP预测的排卵日同房没中,这个月改用试纸+B超双保险,反而一次成功!』这个案例告诉我们,科学监测+身体信号双重验证才是王道。

分点说明:

排卵信号捕捉:宫颈黏液变得像蛋清般拉丝,基础体温出现「跳水再爬坡」,这些自然信号比冷冰冰的数字更可靠

同房时间安排:建议检测到优势卵泡后隔日同房,既保证精子质量又覆盖排卵窗口

注意事项:出现腹胀腹痛要警惕卵巢过度刺激,怀上双胞胎固然惊喜,但多胎妊娠风险也要提前了解

总结,看着试纸慢慢显色,就像等待花开的过程。重要的是建立自己的监测体系——把药物说明书上的理论值作为参考坐标,用排卵试纸当导航仪,B超监测作校正器。记住,促排后7-14天都是可能排卵的窗口期,提前3天开始监测才能抓住「卵子小姐的约会邀请函」。下次复诊时,带着体温记录表和B超单找医生调整方案,说不定会有意外收获哦!

备孕路上最怕自己瞎琢磨,把专业的事交给医生,把监测的事落实在每天,好孕自然会来敲门。毕竟每个生命的到来,都是精密调控与缘分的完美邂逅不是吗?