凌晨三点的生殖科诊室外,28岁的林菲第5次盯着手机上显示「未怀孕」的检测结果发呆。像她这样通过促排卵治疗(OI)助孕的女性,我国每年新增超300万例。据《中华生殖医学杂志》2023年数据显示,80%的促排成功案例集中在3个治疗周期内。

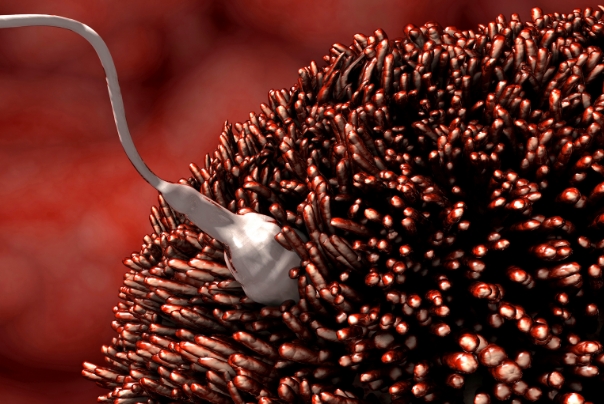

生殖专家张丽华教授指出:「促排就像给种子找最佳播种时机,35岁以下女性平均1-3个周期就能见效。」临床统计显示,25-30岁组首次促排妊娠率达38%,这个数字到35岁会降至26%,40岁以上则不足12%。子宫内膜厚度、激素六项指标、输卵管通畅度这三大要素,直接决定着促排这场「生命接力赛」的成败。

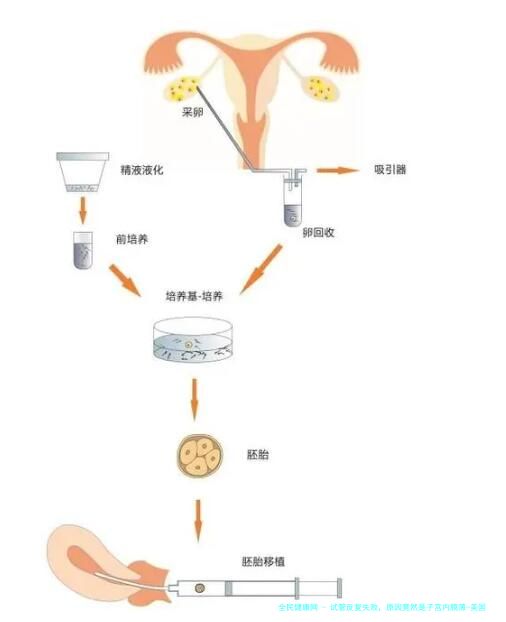

32岁的李婷案例颇具代表性。连续监测三个周期发现,她的卵泡总是在18mm就提前破裂。调整用药方案后,第四个周期配合精准同房指导,终于迎来双杠惊喜。而38岁的王女士经历5次促排未果后,AMH值检测显示卵巢储备严重不足,最终选择试管助孕。

「我们通常建议不超过6个促排周期。」北京协和医院生殖医学中心主任田秦杰强调,若3个规范周期未孕,就要重新评估治疗方案。临床上有个「334」原则:30岁以下尝试3个周期,30-35岁建议4个周期,35岁以上不宜超过4次。

备孕过程中,心理因素常被忽视。中山大学附属第一医院的研究显示,焦虑会使促排成功率下降40%。很多准妈妈不知道,促排期间保持每周3次、每次30分钟的有氧运动,能提升子宫血流速度23%。

看着诊室里新换的「好孕锦旗」,林菲在第六次促排前选择了暂停。三个月的休整期里,她跟着视频跳孕妇操,周末去郊区采摘。当不再执着于验孕棒上的红杠时,那个期待已久的小生命反而悄悄来报到了。