看着验孕棒上迟迟不出现的「中队长」,不少备孕夫妻开始着急上火。特别是被诊断为排卵障碍的姐妹,医生开出的促排卵药单简直像天书——克罗米芬、来曲唑、尿促性素……这些药物到底怎么起作用?吃了会不会变「多胞胎专业户」?今天咱们就来唠唠这个让人又爱又怕的「促排药」,手把手教你读懂医嘱背后的门道。

一、常见促排卵药物大盘点

先给大伙儿吃颗定心丸:促排卵药可不是洪水猛兽,它就像给卵巢发的「开工通知书」。对于月经不规律、多囊卵巢综合征的姐妹,这些药物能帮卵泡发育成熟,提高「中奖率」。不过可别自己当医生乱吃药,下面这些「明星选手」都得在专业指导下使用。

1. 克罗米芬:老牌促排选手

这药江湖人称「多仔丸」,其实人家正经名字叫枸橼酸氯米芬。它就像个「闹钟」,专门叫醒偷懒的脑垂体,让身体分泌更多促卵泡激素(FSH)。一般月经第5天开始吃,连吃5天,70%的人用药后7-10天就会排卵。不过要注意,长期使用可能会让宫颈黏液变粘稠,反而不利于精子通过。

2. 来曲唑:后起之秀

原本是乳腺癌用药,结果在促排界意外走红。比起克罗米芬,它对子宫内膜更友好,特别适合多囊姐妹。而且发生多胎妊娠的概率更低,现在很多生殖中心都把它当「头牌」。不过对卵巢功能衰退的女性效果就打折扣了。

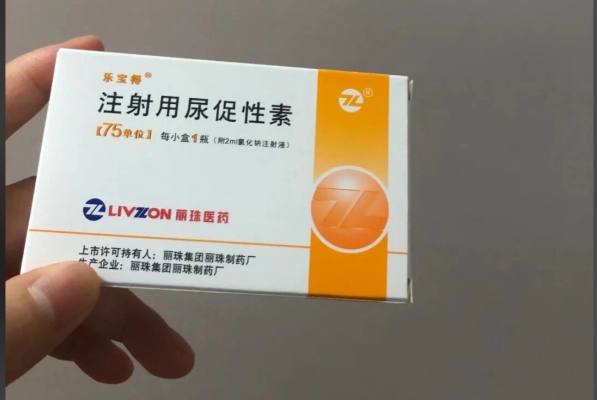

3. 尿促性素(HMG):直接注射的王炸

这个针剂含有FSH和LH两种激素,相当于给卵巢「开外挂」。每天往肚皮上扎一针,医生得用B超盯着卵泡长势,稍不注意就可能「一炮双响」甚至「三响」。所以必须要在生殖中心严密监测下使用,自己可千万别在家偷偷打。

二、用药注意事项划重点

说完常见药物,咱们得聊聊最关键的安全问题。去年就遇到过自己网购促排药结果卵巢过激住院的案例,姐妹们一定要引以为戒。用药期间记住这「三要三不要」:要定期B超监测、要记录基础体温、要按时复查;不要擅自加量、不要随便停药、不要轻信偏方。

1. 剂量把控是门学问

医生开药时就像在走钢丝——剂量小了卵泡不长,大了又怕过度刺激。有个32岁的多囊患者,私自把克罗米芬加量到每天2片,结果B超显示单侧卵巢有8个成熟卵泡,差点要住院穿刺。所以听医嘱这句话,真的要刻烟吸肺!

2. 副作用要门儿清

潮热、腹胀这些还算小事,最怕的是卵巢过度刺激综合征(OHSS)。轻则肚子胀得像气球,重则胸水腹水一起来。用药期间如果体重三天涨了2公斤,或者小便明显减少,赶紧上医院别耽搁。

3. 周期管理有讲究

通常建议连续用药3-6个周期,每个周期结束要给卵巢放个假。见过连续促排8个月最后卵巢早衰的案例,那真是捡了芝麻丢西瓜。配合基础体温测量和排卵试纸,找准同房时机更重要——卵子排出后24小时可是黄金受孕期。

三、自然促排替代方案

如果对药物实在心存顾虑,也可以试试这些「温和派」方法。记住,怀孕这事儿讲究天时地利人和,把身体调理好比急着用药更重要。

1. 食疗助攻有奇效

黑豆糯米粥被称作「天然促排汤」,月经结束后连喝5天。富含维生素E的坚果、优质蛋白的海参牡蛎,都是卵子的「营养加油站」。有个姑娘坚持喝豆浆三个月,原本萎缩的卵泡居然长到了18mm。

2. 运动调理双管齐下

胖多囊姐妹减重5%-10%,排卵功能可能自行恢复。推荐跳绳这种「垂直运动」,每天500个配合快走,既能改善胰岛素抵抗,又能促进盆腔血液循环。瑜伽里的蝴蝶式、猫牛式对卵巢也特别友好。

3. 中医调理慢工出细活

把脉开方的老中医常开菟丝子、女贞子这些补肾药材。艾灸关元穴、子宫穴,配合穴位贴敷,很多姐妹反映月经周期变准了。不过要找正规中医院,那些号称「包生男孩」的偏方可千万别信。

说到底,促排卵药是把双刃剑。用对了是送子观音,用错了可能伤身又伤心。正在备孕的姐妹们,既要科学对待排卵问题,也要保持良好心态。记住宝宝最喜欢找那些吃好睡好、心情放松的妈妈哦!下次复查记得带着排卵监测表,说不定下个月就能收获「两道杠」的惊喜呢~