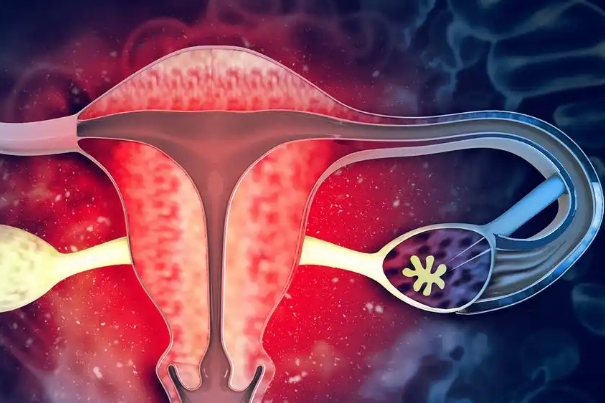

凌晨三点的生殖科诊室,28岁的小李第5次盯着验孕棒上的单杠发呆。像她这样因多囊卵巢综合征(PCOS)陷入生育困境的女性,我国每年新增约120万例。2023年《生殖医学杂志》数据显示,82%的多囊患者曾接受过促排卵治疗,这种通过药物唤醒「沉睡卵泡」的治疗方式,正在成为越来越多人的选择。

一、药物双刃剑

注射用尿促性素刚推入血管时,小腹会有种温热的膨胀感——这是卵巢被唤醒的初始信号。但北京协和医院2022年的临床统计显示,约15%的患者会出现明显腹胀,6%遭遇卵巢过度刺激综合征(OHSS),就像给气球持续打气却找不到阀门。「有天早上我突然呼吸困难,送到急诊才发现腹水已经压迫到胸腔。」一位患者在病友群里这样描述。

二、生育之外的蝴蝶效应

促排治疗带来的不仅是排卵率的提升。复旦大学附属妇产科医院追踪10年的数据显示,接受超过6个周期促排的患者,糖代谢异常风险增加1.8倍,子宫内膜病变概率上升2.3倍。更令人警惕的是,国际生殖协会2021年的警示:连续促排可能打乱本就脆弱的激素平衡,让30%的患者面临更严重的月经紊乱。

三、科学突围

「医生让我先减掉1/4体重再回来。」身高160cm、体重75kg的小王在营养科门诊得到的建议,恰恰印证了《多囊卵巢综合征中国诊疗指南》的最新方向:生活方式干预可使自发排卵率提升至60%。对于确实需要促排的患者,上海红房子医院推行的「阶梯式促排法」将OHSS发生率控制在了3%以下。

四、与身体对话的智慧

看着B超屏幕上整齐排列的卵泡,就像看到超市货架上等待出售的商品。但身体不是自动售货机,投币(药物)就能立即出货(怀孕)。中山大学孙逸仙纪念医院张教授说得实在:「我们要治的是人,而不仅是卵泡。」或许在促排这条路上,学会聆听身体发出的细微信号,比执着于验孕棒上的红杠更重要。