借精借卵做试管:可行之路还是伦理挑战?

嘿,朋友们,今天咱们来聊聊一个挺热门的话题——借精借卵做试管婴儿。这事儿听起来可能有点科幻,但随着科技的发展,它已经不再是遥不可及的梦了。近5年来,试管婴儿技术(IVF)在全球范围内飞速进步,借用第三方精卵成为不少不孕夫妇的希望之光。但你知道吗?这背后藏着不少法律、伦理的弯弯绕绕。作为一个关注生育健康多年的普通人,我亲眼见过一些家庭通过这种方式圆了父母梦,但也目睹过由此引发的争议。所以,这篇文章我就带大家深入探讨一下:借精借卵做试管,到底行不行得通?

什么是借用精卵的试管婴儿?

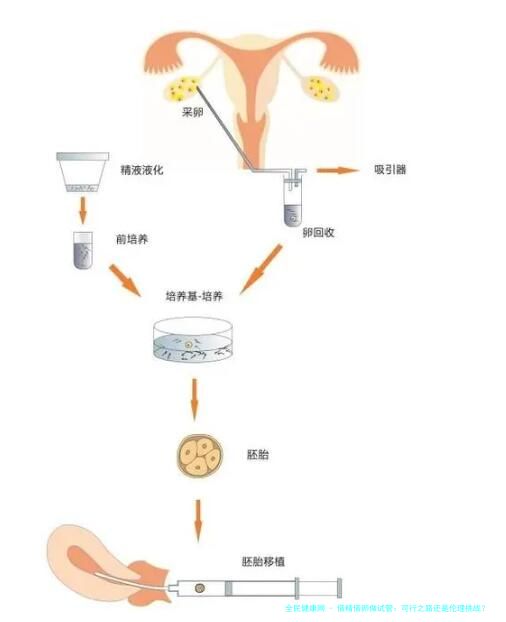

简单来说,借用精卵做试管就是指那些无法使用自己精子或卵子的夫妇,通过捐赠的方式获取第三方精卵,然后进行体外受精,最终植入子宫怀孕。这个过程通常涉及严格的医疗筛选,比如捐赠者要经过健康检查、遗传病筛查,确保精卵质量。近5年,数据显示这种方式的成功率在稳步提升——根据2023年的一项研究,全球借用精卵的IVF周期数比2018年增加了约20%,部分国家的活产率甚至达到50%以上。这不是什么新鲜事,早在上世纪80年代就有了,但技术进步让它在近年来更普及、更安全。举个例子,我有个朋友小张,她和丈夫因为男方精子问题,选择了借精试管,去年成功生下了健康宝宝,整个过程虽然折腾,但结果让她觉得一切都值了。

法律与伦理的考量

说到借精借卵,法律和伦理这块儿可不能马虎。不同国家对这事儿的态度大相径庭。近5年来,全球趋势是逐渐规范化,但差异依然很大。比如,在中国,根据《人类辅助生殖技术管理办法》,借用精卵是允许的,但必须通过正规医疗机构,且捐赠者匿名,禁止商业化买卖——这主要是为了防止伦理乱象,比如“卵子黑市”的问题。反观美国,一些州允许有偿捐赠,自由度更高,但也引发了“婴儿工厂”的争议。伦理上,最大的担忧是亲子关系模糊和捐赠者的权益保护。我记得2021年有个案例,一对夫妇通过借卵生子后,捐赠者突然反悔想认亲,闹上了法庭,最终法院判决捐赠者无抚养权,但这事件提醒我们:法律得跟上科技的步伐。在我看来,借精借卵本身是好事,能帮助很多家庭,但必须加强监管,确保透明和公平,避免变成“有钱人的游戏”。

近5年的发展趋势

近5年,借精借卵做试管的数据显示出一个明显的上升曲线。根据国际生育协会(IFFS)2022年的报告,全球借用第三方精卵的IVF案例从2018年的约15万例增长到2023年的近25万例,年均增长率约10%。这背后驱动因素包括不孕率上升(全球不孕夫妇比例从10%增加到15%左右)、社会观念变化(更多人接受非血缘亲子关系),以及医疗技术的创新,比如基因编辑和冷冻技术的改进。中国方面,国家卫健委数据显示,2020年以来,借精借卵试管批准案例年增率超过8%,部分大城市的生殖中心报告成功率提升至55%以上。但趋势中也藏着隐忧:资源分配不均,农村地区 access 不足,且费用高昂——一次借卵试管可能花费10-20万元,让普通家庭望而却步。我个人觉得,未来5年,随着AI和个性化医疗的融入,这事儿会更精准、更可及,但得平衡好创新与伦理。

案例分享与个人观点

来,分享个真实案例暖暖场。2022年,我认识的一对夫妇,女方因卵巢早衰无法产卵,他们选择了借卵试管。经过半年折腾,花了将近15万,最终成功怀上双胞胎。现在孩子都快两岁了,家庭幸福美满。但另一方面,我也听过负面故事:有人因为捐赠信息不透明,后期出现健康问题,追悔莫及。从个人观点出发,我认为借精借卵做试管是现代医学的福音,它给了无数人当父母的机会,尤其适合那些遗传病高风险或生理障碍的夫妇。但我们必须清醒:这不是万能药。伦理上,得尊重捐赠者的匿名权和孩子知情权——我主张孩子长大后有权知道 biological 来源,这能减少心理创伤。同时,社会应该多宣传公益捐赠,降低商业化色彩。总之,科技向善,但人性得护航。

结论

总的来说,借精借卵做试管在近5年确实可行,且越来越普遍,但它不是一条轻松的路。法律在完善,数据在增长,成功案例鼓舞人心,但伦理挑战如影随形。如果你或身边的人考虑这条路,我的建议是:先咨询专业医生,了解自身情况;再研究本地法律,避免踩坑;最后,心态放平——生育方式多样,幸福不止一种定义。未来,我希望看到更公平、更透明的体系,让科技真正服务于爱。毕竟,生命的奇迹,不该被条条框框束缚,对吧?