宫腔镜下的隐忧:子宫内膜炎高发现象深度解析

问题描述:

程医生

儿童生长发育、上呼吸道感染、疱疹性咽峡炎、肺炎、消化系统疾病、小儿腹泻

一、临床数据揭示的惊人现状

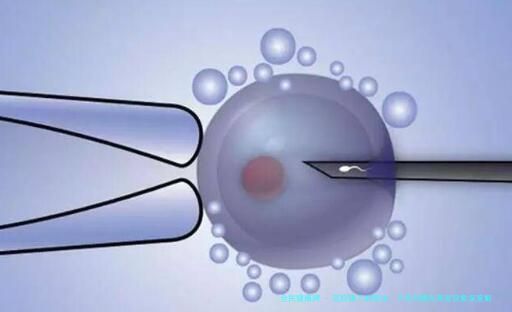

翻开近五年的妇科门诊记录,一组数据格外引人注目:在因异常子宫出血、不孕等问题接受宫腔镜检查的女性中,约68%-82%被发现存在慢性子宫内膜炎(数据来源:《中华妇产科杂志》2022年)。这个现象在医生圈内流传着「十个宫腔镜九个炎」的说法,虽显夸张却真实反映了疾病的高发态势。

32岁的李女士就是典型案例。持续半年的月经淋漓不尽让她最终走上检查台,宫腔镜下可见的「草莓征」——散在分布的充血点,正是内膜炎的典型表现。「就像墙皮发霉的屋子」,主诊医生用这个比喻让她瞬间理解了病情。

二、疾病高发背后的多重推手

现代女性平均生育年龄推迟至29.13岁(国家统计局2023年数据),生殖系统长期暴露在感染风险中。临床发现,多次宫腔操作史患者患病率较常人高出3倍,这与器械消毒不彻底导致的微生物植入直接相关。

更值得警惕的是,外卖餐盒中析出的双酚A等环境雌激素,已被证实会破坏子宫内膜免疫平衡。某三甲医院2021年的对照研究显示,经常食用外卖的女性,其子宫内膜CD138阳性细胞(炎症标志物)检出率增加40%。

三、诊断技术的革新与局限

传统诊刮术就像「盲人摸象」,而宫腔镜实现了「打开电筒找蚂蚁」的精准观察。但2023年《妇科内镜》刊文指出,仍有12%的病例存在镜下表现与病理结果不符的情况。新兴的分子诊断技术正在突破这一瓶颈,通过检测特定miRNA表达量,将诊断准确率提升至93%。

临床上常遇到这样的情况:王女士的宫腔镜报告显示「轻度充血」,病理却检出大量浆细胞浸润。这种「表里不一」恰恰说明综合判断的重要性,不能单凭影像学下结论。

四、治疗策略的个性化选择

抗生素不是万能钥匙。北京某医院2022年的治疗数据显示,规范使用多西环素2周后,仍有23%患者存在持续感染。这种情况下,结合子宫内膜搔刮术可提升治愈率至89%。

中药灌肠疗法近年崭露头角,将活血化瘀药液通过直肠黏膜吸收,就像给子宫「敷面膜」。但上海中医药大学团队提醒,该方法更适合血瘀型体质,湿热体质反可能加重病情。

五、预防比治疗更重要

临床观察发现,坚持每天清洁外阴但不过度冲洗的女性,患病风险降低37%。建议采用「温开水从前向后轻拭」的清洁方式,避免破坏阴道菌群平衡。

对于需要避孕的年轻女性,医生越来越倾向于推荐曼月乐环。这种含孕激素的节育器能使子宫内膜厚度减少0.5-1mm,相当于给子宫穿上一层「防护甲」,研究显示其预防内膜炎效果优于普通避孕套。

六、走出认知误区

「不痛不痒就不用治」是最大认知陷阱。2019年跨国研究证实,无症状的慢性内膜炎患者发生胚胎着床失败的风险增加2.8倍。就像沉默的火山,看似平静实则危险。

更要破除「宫腔镜万能论」。杭州某生殖中心统计显示,过度依赖宫腔镜导致17%的患者接受不必要的抗感染治疗。诊断的金标准始终是「症状+影像+病理」三合一判断。

在妇科诊室柔和的灯光下,每个宫颈扩张器撑开的不仅是一个生理通道,更是现代女性健康意识的觉醒之路。面对高发的子宫内膜炎,我们既要警惕过度医疗的陷阱,也要摒弃「忍忍就过去」的侥幸心理。记住,真正的女性力量,始于对自己身体的科学认知与温柔呵护。

特别声明:

1、本文由全民健康网整理发布,未经许可禁止转载、抄袭及引用,本文永久地址:http://sg.brgivf.com//q41309.html

2、本站所有内容均不能代替医生的当面诊断,内容仅供参考,请在专业医师指导下操作,本站不承担由此引起的任何责任。

相关推荐

RELATE-

30岁做一代试管还是3代成功率高?

我今年已经30岁了,如果怀孕生孩子的话属于大龄女性的范围了,我之前生育了一个小孩,随着三胎政策的开放,再加上我觉得我的身体还是比较好的,也不算年纪太大吧,就想和老公再生育一个孩子,为了节约时间,我们想直接通过试管婴儿的方式进行生育,但是不知道选择哪代试管成功率高,有的人说一代好,有的人说3代好,想问问大家选择哪个好?

#一代试管婴儿

张医生

-

移植冷冻胚胎前打降调针28天后必须返院吗?

我和老公结婚很久了,可是怎么备孕都依然无效果,去医院检查后才知道我们的身体都有点问题,于是在医生的建议下,我们决定做试管婴儿。医生给我们制定的是冷冻胚胎移植,但由于身体的问题,这期间需要打降调针28天,所以我非常好奇,想来这里问问大家,打完28天后还必须要返院复查吗?

#冻胚移植

丁医生

-

30岁女性的促卵泡激素是20mIU/mL还能成功怀孕吗?

今年已将是和老公结婚的第三年了,已经备孕一年多了,我也30岁了,我们就有点着急了,所以昨天就赶紧去医院做了相关的检查,看看问题到底出在哪里了,检查结果报告单出来的时候,我看到我的促卵泡激素居然是20mIU/mL,我就更担心了,想问问大家我这种情况还能成功怀孕吗?

杜医生

-

三代试管婴儿取卵前女性打达必佳的作用是什么?

我和老公结婚五周年了,但是一直都没有成功怀上小孩,婆婆也因为这件事一直找我麻烦,今年我们就去做了检查,发现是自己输卵管堵塞了,所以才一直没有怀孕,我们就决定去做三代试管婴儿了,免得婆婆天天都在催我们,马上也就要取卵了,但是在这之前,医生给我打了达必佳,想问问大家这个的作用是什么?

刘医生