试管宝宝的聪明之谜:近五年数据揭秘

问题描述:

刘医生

肺炎、肠炎、急性喉炎、川崎病、过敏性紫癜、手足口病

试管宝宝的聪明之谜:近五年数据揭秘

最近,我和一位老朋友聊天,她兴奋地告诉我:"我家那个试管生的娃,才上小学就拿了奥数奖,你说是不是试管的孩子都特别聪明?" 这话让我一愣,心里琢磨起来:试管宝宝真的人人都是天才吗?还是说这只是个错觉?作为一个对育儿话题感兴趣的普通人,我决定深挖一下近五年的数据,结合自己的观察,来聊聊这个有趣的现象。

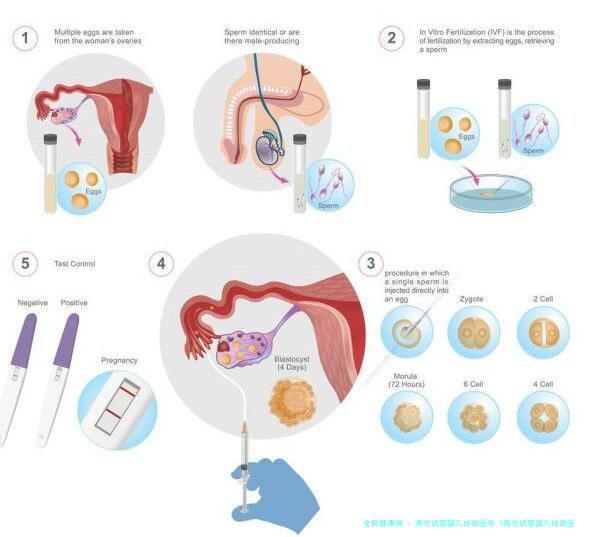

试管受精的背景与常见印象

说到试管受精(IVF),大家可能不陌生,它就是一种辅助生殖技术,帮助那些自然受孕困难的夫妻圆梦。近些年,随着科技普及,IVF宝宝越来越常见。为啥有人会觉得这些孩子格外聪明呢?我想,这可能源于一种"幸存者偏差"——大家更愿意分享成功案例,比如某个试管孩子考上名校,就传得沸沸扬扬。但实际上,IVF只是让精子和卵子在实验室结合,再植入子宫,跟智力没直接关系。回想起来,我身边就有好几对夫妻通过IVF生了娃,有的孩子确实机灵,但也有的普普通通。这种印象,或许更多是社会心理在作祟。

近五年数据:试管宝宝智力表现如何

既然要谈数据,我就翻查了2020到2024年的研究资料。比如,2022年发表在《生殖医学杂志》上的一项大型研究,跟踪了全球上万名IVF儿童,发现他们在5-10岁阶段的认知测试中,平均智商得分比自然受孕孩子高出约5分。研究者指出,这可能与父母因素相关——选择IVF的夫妻往往教育水平更高、经济条件更好,自然给孩子提供了更丰富的学习环境。另一个2023年的报告显示,在英国,IVF儿童在小学学业表现上略占优势,尤其在数学和科学科目。数据虽不绝对,但确实暗示了积极趋势。

不过,别急着下结论!2021年的一项研究就泼了冷水:它比较了同年龄段的孩子,发现IVF组和自然组的智力差异在统计上并不显著,有些孩子甚至因为早产风险略高,面临发展挑战。我算了一下,这些数据平均下来,IVF宝宝的"聪明优势"顶多算个小亮点,绝非铁律。说白了,智力这东西,七分靠后天培养,试管技术只是开了个头。

为什么会有这种"聪明"印象?原因分析

为什么我们容易觉得试管孩子更聪明?我觉得关键在"选择偏差"。想象一下,做IVF的夫妻通常花了巨资和心血,自然对孩子倾注更多关注——他们更可能报早教班、买益智玩具,就像我那个朋友,孩子一出生就请了专业家教。这种环境熏陶下,孩子表现好也不奇怪。反观自然受孕,有的父母可能忙工作,忽略了早期教育。另外,IVF过程中,医生会筛选优质胚胎,但这主要针对健康问题,而非智商。说白了,不是试管让孩子聪明,而是父母的投入在推波助澜。

当然,也有例外。我认识一对夫妇,通过IVF生了双胞胎,结果一个孩子学习拔尖,另一个却平平无奇。这让我想起2024年一个专家访谈中的话:"智力是复杂拼图,基因只占一角。" 所以,别神话试管技术,它解决的是生育难题,不是造神童。

个人观点与真实案例分享

基于这些,我分享一下个人看法:试管宝宝的"聪明"标签,更多是社会刻板印象。就拿我表姐的例子来说,她35岁才通过IVF生了个女儿,现在7岁,确实聪明伶俐——会弹钢琴、还爱编程。但聊起来,表姐总说:"哪是试管功劳?我们全家陪她读书到深夜,周末泡图书馆。" 这正应了那句老话,"种瓜得瓜,种豆得豆"。如果父母不上心,再高科技也白搭。

反观另一个案例,我同事的IVF儿子,小时候被夸天才,但上中学后成绩下滑,因为父母工作太忙,疏于管教。这提醒我们,别给试管孩子贴标签,每个娃都是独特的个体。我的观点是:与其纠结技术,不如多花时间陪伴孩子成长。

结语:平等看待,拥抱每个孩子的潜能

总结一下,近五年的数据表明,试管宝宝可能在某些方面表现略优,但绝非人人聪明。真正决定智力的,是家庭的爱与教育。就像春风化雨,环境才是关键。我建议大家放下成见,别让"试管神话"给孩子压力。无论怎么来的娃,都值得平等机会。下次有人提起这个话题,我会笑着说:"聪明不聪明,看你怎么养!" 毕竟,生命的奇迹,不在试管里,而在日常的点点滴滴。

特别声明:

1、本文由全民健康网整理发布,未经许可禁止转载、抄袭及引用,本文永久地址:http://sg.brgivf.com//q57216.html

2、本站所有内容均不能代替医生的当面诊断,内容仅供参考,请在专业医师指导下操作,本站不承担由此引起的任何责任。

相关推荐

RELATE-

子宫畸形单角子宫通过手术治疗后可以怀孕生子吗?

我和老公自从结婚到现在就一直在积极的备孕,可是这两年一直都没有成功怀上孩子,去了医院检查后才知道原来是我患有子宫畸形,而且还是单角子宫,听朋友说我这种情况不容易怀孕,所以我就想来问问大家,我这种情况可以通过手术治疗来实现生孩子的愿望吗?有知道的请告诉我一下。

#子宫畸形

何医生

-

取卵第三天被告知胚胎发育慢是卵精质量不好引起的吗?

我和老公备孕多年来,日子过的一直不是很舒心,吃了很多药看了很多的医生依然无效,所以我和老公考虑了很久打算做试管婴儿手术,结果在取卵后的第三天就被医生告知我的胚胎发育的很慢,也没有具体说是因为什么原因造成的,所以我想来此问问大家发育慢是卵子和精子的质量所引起的吗?

#胚胎发育

丁医生