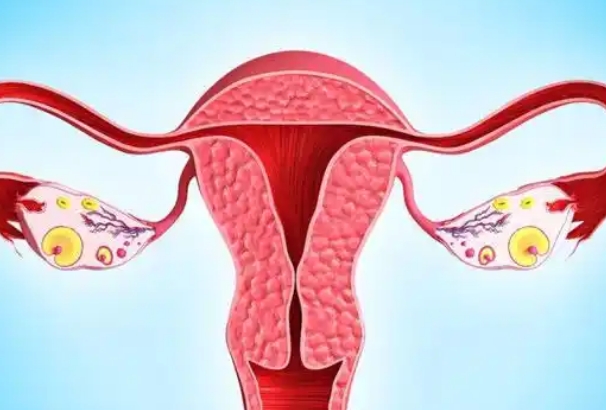

“医生,我内膜7mm能移植吗?”“听说要长到12mm才安全?”在生殖中心候诊区,总能看到准妈妈们拿着B超单互相打听。子宫内膜厚度这个看似冰冷的数字,牵动着无数试管家庭的心。作为胚胎着床的“土壤”,内膜厚度直接关系到试管成功率,但网络上众说纷纭的“标准值”反而让人更焦虑——有人盲目追求数值达标猛补雌激素,也有人因为差1mm就放弃移植周期。今天咱们就抛开那些晦涩的医学术语,用最接地气的方式聊聊这个让准爸妈们又爱又恨的「黄金厚度」。

一、8-12mm真的是铁律吗?

生殖科墙上挂着的科普海报总把8-12mm标成绿色区间,但这组数字背后的门道可不止这么简单。就像种庄稼不能只看土壤厚度,内膜的形态、血流、容受性这些“软指标”其实比单纯测厚度更重要。有个真实的案例:李女士连续三个月内膜卡在7.5mm,医生却建议她放心移植,结果一次成功。原来她的内膜血流信号特别好,就像松软肥沃的黑土地,虽然“土层”不算最厚,但胚胎照样能扎根。

当然,这并不意味着可以忽视厚度指标。临床数据显示:

1. 低于7mm时,着床率会从平均40%骤降到15%以下,好比在水泥地上播种

2. 8-12mm区间内,每增加1mm厚度,临床妊娠率提升约5%

3. 超过14mm反而不利,过厚的内膜容易引发炎症因子风暴

特别要提醒的是,多次流产过的姐妹可能出现“假性增厚”,这种情况需要结合宫腔镜检查判断。

别被数字绑架了希望

见过太多准妈妈把内膜数值当成KPI考核,每天测排卵试纸似的折腾自己。其实生殖医生心里都有本明白账:38岁王姐的内膜9mm,可能比25岁小张的11mm更有移植价值。因为随着年龄增长,内膜接受胚胎的“时间窗口”会变短,这时候与其苦等理想厚度,不如把握最佳容受期。就像赶飞机,准点到登机口比在候机厅瞎转悠强多了。

二、调理内膜的三大实战秘籍

说到调理方法,朋友圈那些“三天涨3mm”的偏方千万别信!去年有个姐妹狂喝黑豆浆导致雌激素超标,反而抑制了内膜生长。真正靠谱的调理要像煲老火汤——急不得,但讲究火候。

秘籍一:血流优化组合拳

• 每天快走40分钟比吃阿司匹林更管用,足底按摩时重点按压生殖反射区

• 冬日移植的姐妹可以试试「暖宫三件套」:艾草泡脚+红外线理疗+高蛋白饮食

秘籍二:精准用药的学问

补佳乐不是吃得越多越好,有个巧妙的时间差:月经第3天开始小剂量给药,到排卵期前突然加量,这种「阶梯式刺激法」能让内膜像发面团一样蓬起来。遇到顽固性薄内膜,现在还有子宫内膜搔刮术、PRP宫腔灌注这些新武器。

秘籍三:情绪调节的隐藏buff

焦虑情绪会让子宫动脉阻力增高,相当于给内膜“掐脖子”。有个特别管用的心理暗示法:每天对着镜子说“我的子宫温暖又柔软”,配合478呼吸法(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒),很多姐妹反馈这样调理后B超显示内膜血流明显改善。

移植前的临门一脚怎么踢

到了移植日前夜,与其盯着数字失眠,不如做好这些细节:提前1小时喝200ml温水让膀胱适度充盈;移植后正常排尿不用担心胚胎掉出来;黄体酮塞剂的最佳使用姿势是抬高臀部15分钟...这些实操技巧可比纠结那0.5mm实在多了。记住,胚胎着床是个玄学,有时候“难得糊涂”反而能收获惊喜。

总结,内膜厚度就像爱情里的身高标准,遇到了对的人,差那1cm真的没那么重要。临床见过太多“不及格”的案例最终抱娃成功,也见过各项指标完美却反复失败的例子。生育这事儿从来不是数学题,咱们既要相信科学数据,也要给生命留点奇迹发生的空间。下次再看到B超单上的数字时,不妨摸摸小腹轻声说:“嘿,小家伙,妈妈准备好了,你随时可以来敲门。”