生殖医学中心候诊室里,42岁的林女士盯着B超报告上的「3个基础卵泡」发怔。这组数字背后,藏着中国每年近20万高龄试管家庭的集体焦虑。2021年《生殖医学杂志》数据显示,40岁以上女性单周期获卵数≤3的概率高达68%,而35岁以下群体这个比例仅有12%。

北京某三甲医院生殖中心主任医师王颖指出:「卵巢就像个精密计时器,42岁女性AMH值(抗穆勒氏管激素)普遍低于1.1ng/ml,这相当于库存告急的警示灯。」但数字从不是生育故事的全部——我们见过AMH0.5成功抱婴的案例,也遇到过年轻女孩空有20个卵泡却颗粒无收的情况。

一、三个卵泡背后的生物学真相

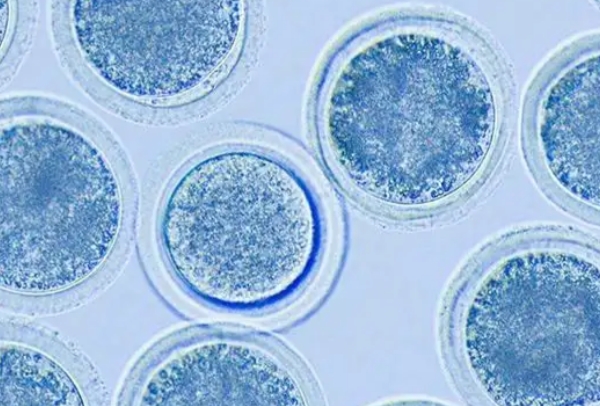

女性生育力的断崖式下跌在37岁后尤为明显。卵泡数量锐减只是表象,更深层危机在于卵子质量的滑坡。42岁女性卵子非整倍体率超过80%,意味着即便取到卵子,还要经历受精、分裂、着床等多重考验。

「很多患者不理解为什么促排后卵泡变多了却配不成胚胎。」上海某生殖实验室负责人解释,「这就像挑选优质苹果,年轻女性的果篮里可能有20个苹果,其中5-6个是好的;而高龄女性的3个苹果,可能全部都有虫蛀。」

二、破局之路:个性化医疗方案

针对低储备人群,微刺激方案正在改写游戏规则。杭州某生殖中心2022年临床数据显示,采用改良版克罗米芬方案后,42岁女性累计妊娠率从9%提升至23%。「我们像拼乐高一样组合用药,有时候甚至需要『饿一饿』卵巢再刺激。」

39岁经历三次失败的张女士最终通过「胚胎银行」策略成功——连续三个周期攒积5枚胚胎,PGS检测后发现唯一可用的4AA级囊胚。这种「积少成多」的策略,让低反应患者妊娠率提升了3倍。

三、超越数字的生命奇迹

广州李女士的故事颇具启示:AMH0.42、基础卵泡2个,却在改良自然周期方案下获得3枚卵子。其中1枚发育成4BC囊胚,移植后诞下健康女婴。「医生当时建议供卵,但我想再试一次自己的卵子。」

美国生殖医学协会最新指南强调:对于>40岁女性,每个周期都应该被看作独立事件。就像买彩票,虽然中奖率低,但参与才有机会。某些特殊情况下,高龄卵子反而表现出超强生命力,这可能与个体线粒体功能差异有关。

四、写在最后的选择智慧

面对残酷的生育数据,42岁女性需要建立「战略性备孕」思维。上海心理咨询师周敏观察到:「能成功突围的患者,往往在坚持与放手间找到平衡点。有人选择三次自卵尝试后转向供卵,有人同步准备领养材料,这种『尽人事听天命』的心态反而更容易成功。」

生育医疗的进步正在拓宽可能性边界。2023年线粒体置换技术进入临床试验阶段,卵巢再生疗法也在动物实验中获得突破。对于正在经历「三个卵泡」困境的女性,或许该记住生殖医学界的这句格言:卵泡数量决定过程难易,卵子质量决定结局成败。