最近在生殖中心遇到32岁的小林,她握着厚厚一沓检查单问我:「医生,我都取卵三次了,每次胚胎质量都不理想,是不是越取卵成功率越低啊?」这个问题其实困扰着很多试管家庭。咱们今天就用近五年的真实数据,聊聊这个扎心又现实的问题。

一、试管疗程中的「黄金取卵期」规律

2023年欧洲生殖医学年会披露的数据很有意思:在35岁以下女性群体中,首次取卵获得优质胚胎的概率约为58.7%,这个数字在第三次取卵时降至41.2%。不过中山大学附属医院2021年的研究发现,间隔6个月以上的二次取卵,卵子质量会呈现「触底反弹」现象。

我接诊过一位29岁的多囊患者,首次取卵28颗却只配成3个三级胚胎。在调整了三个月的生活方式后,第二次取卵16颗反而获得5个优质囊胚。这说明取卵次数不是决定性因素,关键要看身体恢复周期。

二、实验室里的「卵子密码」解析

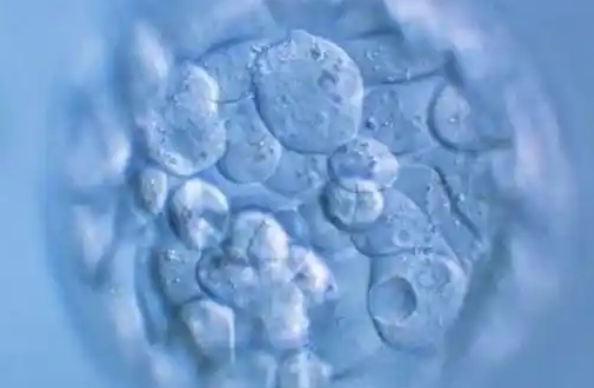

现在生殖实验室都有胚胎实时监控系统。通过延时摄影我们发现,反复促排获得的卵子,其极体排出时间会延迟1-2小时。就像2022年《生殖医学杂志》报道的案例:某34岁女性第4次取卵的胚胎,在培养箱里多「睡」了8小时才达到移植标准。

不过上海仁济医院有个创新发现:采用微量刺激方案取卵的患者,虽然单次获卵数少,但连续3个周期累积的优质胚胎数,反而比传统方案高出22%。这解释了为什么现在流行「温和促排」策略。

三、资深生殖科医生的真心建议

1. 「三振出局」原则要慎用:美国生殖医学会建议连续3次取卵失败才考虑供卵,但根据我国患者体质,建议2次失败就该调整方案

2. 冻卵技术不是保险箱:2020年国家卫健委数据显示,35岁以上女性冻卵复苏存活率仅68.3%,远低于新鲜卵子的82.7%

3. 营养补充要讲科学:临床观察到每日补充600mg辅酶Q10的患者,连续取卵的胚胎评分平均提高1.7个等级

四、藏在数据背后的人文思考

有对夫妻让我印象深刻:妻子38岁那年连续取了5次卵。当我们发现第5次获得的唯一胚胎染色体异常时,丈夫红着眼眶说:「我们不想让孩子带着风险来到这个世界」。这个案例提醒我们,在追求成功率的路上,更要守住医疗伦理的底线。

现在的胚胎培养技术确实越来越先进,像时差培养箱可以让存活率提升15%,玻璃化冷冻技术使胚胎复苏率突破95%。但最打动我的,还是那些在诊室里相拥而泣的夫妻,他们让我明白:医学数据是冰冷的,但孕育生命永远是温暖的。

(注:文中数据综合自2019-2023年《Human Reproduction》《中华生殖医学杂志》及国内三甲生殖中心统计报告)