体外受精-胚胎移植技术(IVF-ET)为无数不孕家庭带来希望,但临床中约30%-40%的案例面临胚胎反复不着床的困境。这种现象如同精心培育的种子无法在土壤中扎根,涉及胚胎质量、母体环境、免疫机制等多维度因素的复杂互动。本文将从医学角度系统解析不着床的深层原因,并提供科学应对建议。

一、胚胎质量:种子本身的先天不足

2023年美国生殖医学会报告显示,约40%的移植失败与胚胎质量直接相关。实验室里看似活跃的胚胎,可能在染色体层面藏着致命缺陷——就像外表完好的苹果切开发现果核腐烂。特别是大龄夫妻的胚胎,非整倍体发生率能达到60%以上,这些‘次品’胚胎压根没有着床能力。

现在的胚胎镜技术能实现每分钟上万次的发育追踪,但再先进的监控也改变不了基因层面的缺陷。有个典型案例:32岁的李女士连续3次移植优质胚胎失败,最终染色体筛查发现所有胚胎都存在16号三体,这种胚胎注定无法正常发育。

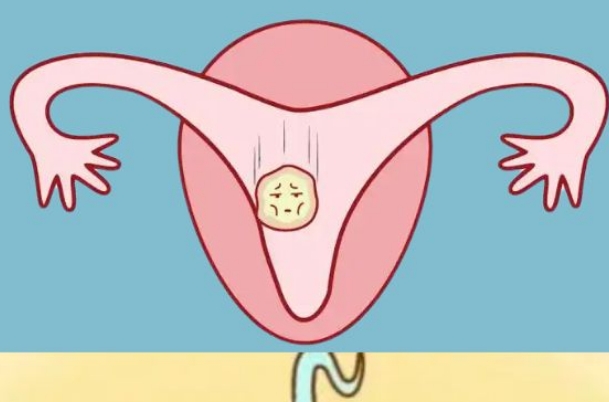

二、子宫环境:土壤问题不容忽视

临床数据显示,子宫内膜厚度<7mm时着床率直降50%。但厚度达标≠质量合格,内膜血流阻力指数>0.8的病例中,70%会发生着床失败。好比种地光看土层厚度不够,还得看土壤墒情和肥力。

有个现象很典型:做过多次人流的小王,B超显示内膜厚度正常,但宫腔镜发现多处致密粘连。这种‘荒漠化’的子宫内膜,再好的胚胎种下去也难生根。此外,子宫肌瘤患者着床失败率比常人高3倍,特别是压迫内膜的黏膜下肌瘤。

三、激素风暴:看不见的生化阻击

黄体功能不全导致的着床失败占总案例的18%-25%。有个数据对比很能说明问题:当孕酮水平<10ng/ml时,持续妊娠率仅21%;而>20ng/ml时,成功率飙升至67%。这就像庄稼需要特定温度湿度,差一点都不行。

甲状腺功能异常这个‘隐形杀手’更值得警惕。TSH>2.5mIU/L的女性,流产风险增加2倍。门诊常见这样的案例:所有指标都正常就是不怀孕,最后发现亚临床甲减作祟。

四、免疫排斥:母体把胚胎当敌人

抗磷脂抗体综合征患者着床失败率高达60%,这些抗体会像胶水一样让血管内壁‘结痂’。有个患者连续5次移植失败,查出抗核抗体1:1280阳性,治疗后终于成功妊娠。

凝血功能异常更是‘温柔杀手’。高凝状态会让子宫内膜毛细血管网形成微血栓,好比给刚发芽的种子断了水源。数据显示,这类患者使用肝素后,临床妊娠率能从22%提升到39%。

五、心理压力:被低估的‘隐形推手’

英国生殖医学中心做过对比研究:压力指数高的组别着床率比放松组低40%。长期焦虑会导致催乳素异常升高,直接抑制黄体功能。有个典型案例:张女士前三次移植紧张到失眠,第四次彻底放弃后反而自然怀孕。

医患沟通不畅会形成恶性循环。某生殖中心统计显示,能准确说出自己内膜厚度的患者,治疗依从性高出2倍。建议夫妻每天留出‘焦虑时间’,其他时段正常生活,这种‘情绪隔离法’效果显著。

破局之道:个性化诊疗是关键

2024年最新共识指南强调要建立‘失败地图’:首次失败查胚胎质量,二次失败查宫腔环境,三次失败必须做全面免疫筛查。像侦探破案般层层筛查,成功率能从20%提升到65%。

未来发展方向很明确:人工智能胚胎评级系统准确率已达92%,子宫内膜容受性检测能锁定最佳移植时机。记住,失败不是结局,而是找到正确路径的开始。