当试管技术成为「造人」新选项:我们离定制婴儿还有多远?

凌晨三点的生殖医学中心走廊,李薇第8次查看手机里的胚胎发育报告。这位38岁的外企高管摸了摸小腹上促排针留下的淤青,对丈夫轻声说:"这次要是再不成,我们就去泰国试试吧。"这个场景正在中国500多家生殖医学中心里高频上演——卫健委最新数据显示,我国每年试管婴儿周期数已突破100万例,相当于每400个新生儿中就有一个是"试管宝宝"。

试管技术二十年进化史

记得2001年我国首例第三代试管婴儿诞生时,成功率还不到20%。现在走进任何三甲医院的生殖科,医生都会告诉你:"35岁以下患者单周期成功率能达到55%,和自然受孕概率基本持平。"这背后是胚胎实时监控系统在发力,那个长得像迷你面包机的培养箱,能自动筛选出发育潜能最好的胚胎。

去年上海仁济医院接诊的案例很说明问题:42岁的张女士连续3次移植失败,改用时差成像技术后,医生发现她所有胚胎都存在细胞分裂不同步的问题。改用卵母细胞激活技术,最终成功诞下双胞胎。这种精准化治疗正是当前技术突破的方向——就像手机从功能机升级为智能机,试管技术正在进入"个性化定制"时代。

跨国生育旅游背后的冷思考

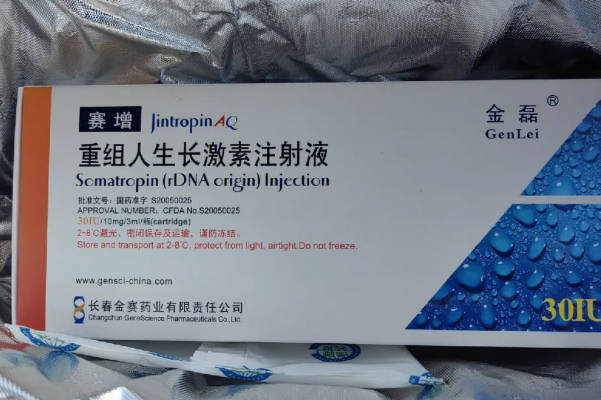

朋友圈里突然冒出的"泰国试管包成功"广告,揭开了产业链的冰山一角。曼谷某知名诊所的中国客户占比从2016年的18%飙升至现在的67%,他们看中的不仅是65%的成功率,更是"可以选性别、供卵不用排队"的便利。不过去年曝光的某中介机构违规操作案例给我们敲响警钟:有位客户花80万买到"混血卵子",结果孩子出生后根本找不到生物学母亲。

这种现象引发生殖伦理专家的担忧:"当生育变成奢侈品,会不会加剧社会不公?"北京大学生殖伦理研究中心的数据显示,2022年跨国试管纠纷案同比激增200%,其中代孕合约纠纷占比高达78%。

冷冻卵子:都市女性的新刚需?

34岁的程序员林悦在冷冻18颗卵子后,终于敢和焦虑的母亲说:"这下能安心拼事业了。"像她这样的"冻卵族"正在以每年40%的速度增长。上海某私立医院的VIP套餐很有意思:"35岁前冻卵享7折,推荐闺蜜组团再减5%"——这营销话术精准击中了都市白领的焦虑点。

但鲜少有人知道,35岁以上女性冻卵的活产率其实不足12%。广州中山医院生殖科主任说的实在:"冻卵不是后悔药,而是有时间限制的彩票。"更现实的案例来自杭州的杨女士,37岁冻存的15颗卵子,解冻后仅3枚发育成可用胚胎,移植两次才成功。

未来生育图景猜想

走在深圳某基因公司的实验室里,能看到技术人员正在用AI分析胚胎的线粒体分布模式。负责人透露:"我们正在训练算法预测胚胎着床概率,准确率比胚胎师高15%。"更前沿的科研领域,基因编辑技术已能在动物实验中修正某些遗传病基因。

但技术的狂飙突进总伴着伦理争议。就像去年某明星夫妇被曝"定制婴儿身高基因",虽被证实是谣言,却引发了全网大讨论。中科院生物伦理委员会专家说的中肯:"我们不能把试管技术当成许愿池,每个技术突破都需要配套的社会共识护航。"

从1988年北医三院首例试管婴儿诞生,到如今三代试管技术普及,这条走了35年的路证明:生育科技的发展从来不是非黑即白的选择题。就像采访中遇到的47岁失独母亲王阿姨说的:"要是早十年有现在的技术,我可能不用打200多针黄体酮。"当试管技术真正回归医疗本质,或许才是科技给予人类最温暖的礼物。