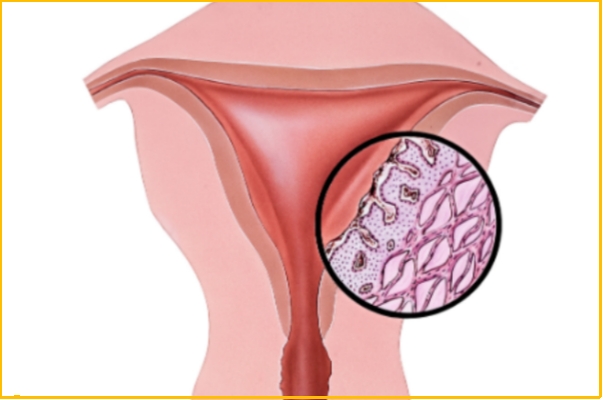

子宫内膜异位症(EMs)是育龄期女性常见疾病,其典型特征为具有生长功能的子宫内膜组织出现在子宫腔以外的部位。异位病灶在卵巢激素作用下发生周期性出血,引发局部慢性炎症反应,导致盆腔粘连、输卵管扭曲及卵巢功能异常。研究表明,约30%-50%的子宫内膜异位症患者会面临生育障碍,其中深层浸润型子宫内膜异位症(DIE)患者的不孕风险显著增高。

子宫内膜异位的病理特征

病理机制主要涉及三个方面:首先,异位内膜细胞释放的炎性因子(如IL-6、TNF-α)会改变盆腔微环境,影响卵母细胞质量及胚胎着床;其次,卵巢巧克力囊肿的形成会破坏正常卵泡发育,导致排卵功能障碍;最后,广泛盆腔粘连可改变输卵管蠕动功能,阻碍精子与卵子的正常结合。值得注意的是,即使输卵管通畅的轻度患者,其自然妊娠率仍显著低于健康人群。

典型临床表现

子宫内膜异位性不孕患者常表现为渐进性加重的痛经、慢性盆腔痛及性交痛三联征。约40%患者伴有月经异常,如经量增多或经期延长。部分病例会出现直肠刺激症状,表现为排便疼痛或周期性血便。需要特别关注的是,约20%患者可能无明显临床症状,仅在不孕检查中被发现。

精准诊断方法

诊断需结合病史、临床表现及辅助检查。经阴道超声可清晰显示卵巢子宫内膜异位囊肿(即巧克力囊肿),敏感性达95%以上。MRI检查对深部浸润型病灶的定位具有重要价值,而血清CA125水平升高(>35U/ml)可作为辅助诊断指标。腹腔镜检查仍是诊断金标准,可直接观察病灶形态并进行分期。对不孕患者建议同时进行生育力评估,包括基础性激素检测、AMH水平测定及输卵管通畅度检查。

多学科协作的阶梯式治疗策略

治疗需遵循个体化原则,根据患者年龄、症状严重程度及生育需求制定方案。对于年轻且卵巢储备良好的患者,可先尝试药物治疗联合期待疗法。GnRH-a类药物通过抑制垂体-卵巢轴降低雌激素水平,但需注意疗程不宜超过6个月,长期使用可能加重骨密度下降等副作用。

手术治疗主要适用于药物治疗无效或合并较大巧克力囊肿(直径>4cm)的患者。腹腔镜下囊肿剥除术需尽量保留正常卵巢组织,术后6-12个月为最佳妊娠时机。对于合并深部浸润病灶者,需由经验丰富的妇科医生进行病灶切除术,但需警惕肠管及输尿管损伤风险。术后建议尽早开展辅助生殖技术(ART),特别是对高龄或存在其他不孕因素的患者。

辅助生殖技术的选择需综合评估:对于轻度EMs且输卵管通畅者,可先行促排卵指导同房;中重度患者建议直接采用体外受精(IVF)。研究显示,长效GnRH-a预处理3-6个月可显著提高IVF临床妊娠率。在胚胎移植环节,建议采用冻融胚胎移植策略以规避超生理雌激素水平对病灶的刺激作用。