凌晨三点的诊室灯光下,29岁的小美第5次翻看自己的激素报告。确诊多囊卵巢综合征3年来,她最关心的始终是那个问题——什么时候才能开始促排卵?这个困扰着15%育龄女性的常见病,正在成为现代女性备孕路上的一堵隐形墙。

一、解锁促排的「准入密码」

2022年《中华生殖医学杂志》数据显示,约68%的多囊患者需要医学干预才能规律排卵。但促排可不是想开始就开始,医生手里握着三把「金钥匙」:首先是激素六项里的LH/FSH比值要≤2,这个指标就像排卵的「晴雨表」;其次空腹胰岛素得控制在<15μIU/ml,毕竟胰岛素抵抗是多囊的「影子杀手」;最后还得看子宫内膜厚度,至少达到7mm这个「及格线」。

二、最佳时机藏在生活细节里

生殖科主任王医生有个形象比喻:「促排就像种庄稼,得先松土施肥」。临床观察发现,连续3个月保持BMI≤24的患者,促排成功率提升40%。那些每天坚持30分钟有氧运动的姑娘们,往往能提前1-2个月进入促排周期。有个典型案例:32岁的设计师小林,通过半年调整将睾酮从4.8nmol/L降到2.1nmol/L,第三次促排就成功怀上双胞胎。

三、治疗流程里的「红绿灯」

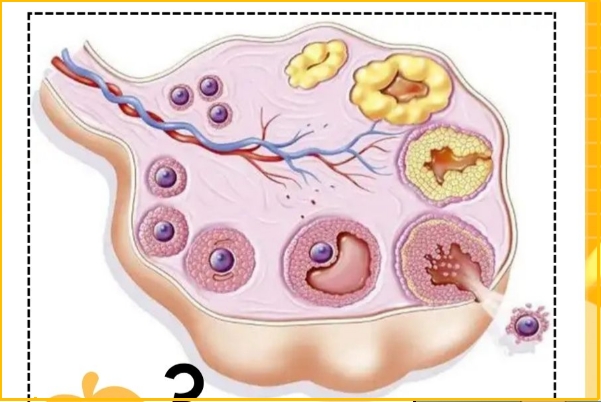

标准的促排路线图是这样的:前3个月用二甲双胍调理代谢→复查激素达标→月经第3-5天启动来曲唑或克罗米芬→B超监测卵泡发育。但2023年新引入的个体化方案开始「量体裁衣」,对于AMH>7ng/ml的患者,可能会先用3个月避孕药「压一压」过高的窦卵泡数。

四、这些雷区千万别踩

见过最可惜的案例是急着促排导致卵巢过激的姑娘。记住这几个危险信号:单侧卵泡>12个、雌二醇>5000pmol/L、突然腹胀尿少。现在的智能监测手段很给力,居家用的LH试纸准确率能到90%,配合医院B超基本能避开风险。

夜深了,诊室墙上的成功案例照片在月光下泛着柔光。每个促排时机的选择,都是医生用专业知识在风险与希望间寻找的微妙平衡。正如33岁终于当上妈妈的小婉说的:「找准属于自己的那个生理密码,好孕自然会来敲门」。