小美盯着B超单上那几个可怜的小卵泡直叹气。医生建议试试促排药,可她心里直打鼓:这药到底怎么起作用的?是给卵泡「施肥助长」还是直接「催熟上市」?其实很多备孕女性都有这样的困惑。据《生殖医学杂志》2022年的统计,我国有21.3%的不孕症患者接受过促排卵治疗,但超六成对其作用原理存在认知偏差。

卵泡发育的「营养师」

如果把卵泡比作正在长大的葡萄,促排药更像是专业营养师。以常用的克罗米芬为例,它通过「欺骗」下丘脑,让大脑误以为体内雌激素不足,从而刺激垂体分泌更多FSH(卵泡刺激素)。这就好比给葡萄藤追加了高级肥料——2019年北京协和医院的研究显示,使用克罗米芬后,患者平均优势卵泡数量从1.2个增至2.8个。

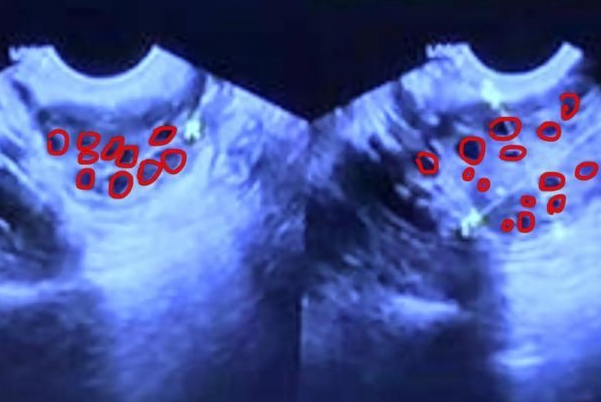

不过这种「集体投喂」也要讲究分寸。32岁的小芳就遇到过麻烦,用药后同时冒出5个优势卵泡,医生不得不叫停周期。「就像给花施肥过量会烧根,促排药剂量必须精确把控」,生殖科王主任边说边调出病例系统,屏幕上跳动着不同颜色标记的激素曲线。

排卵时刻的「发令枪」

当卵泡长到18-20mm这个「成熟标准」,就该考虑破壳而出了。这时促排药中的绒促性素(HCG)开始扮演关键角色。它模拟人体自然产生的LH峰,就像扣动排卵的扳机。上海红房子医院2023年的临床数据显示,规范使用HCG后,排卵率从自然周期的76%提升至92%。

但这个过程并非总是顺利。29岁的瑜伽教练小林就经历过「哑弹」情况:卵泡明明长到22mm,打针后却迟迟不排。「后来发现是卵泡膜太厚,就像熟透的西瓜反而难破开」,主治医生在病例讨论会上这样比喻。这种情况需要超声引导下穿刺辅助,可见促排药不是万能的。

个体差异的「定制方案」

32岁的多囊卵巢综合征患者晓薇,在用药第三个月终于迎来双杠。她的方案就特别加入了来曲唑,这种芳香化酶抑制剂能避免过度刺激。「就像裁缝量体裁衣,我们现在有十几种促排方案可选」,生殖专家李教授说着打开药品柜,不同颜色的药盒排列得整整齐齐。

不过风险始终如影随形。国家辅助生殖技术质量管理委员会2023年报告指出,规范用药下OHSS(卵巢过度刺激综合征)发生率已控制在3%以下,但多胎妊娠率仍有12.7%。这也解释了为什么现在更多采用「温和刺激」方案——不求卵泡数量,但求质量过关。

理性看待助孕利器

看着诊室里来来往往的求子夫妻,生殖科护士长感慨:「有人把促排药当送子观音,也有人视之为洪水猛兽」。实际上,现代生殖医学早已实现精准调控。就像开车时需要同时控制油门和刹车,好的治疗方案既要促进卵泡发育,又要把握排卵时机。

28岁的中学教师小雨就是典型案例。经过三个周期的药物调整,她的优势卵泡从零发展到稳定1-2个,最终成功受孕。「原来我的问题不仅是卵泡长得慢,还有排卵机制卡壳」,看着B超屏幕上跳动的心管搏动,她终于理解了促排药的双重作用。