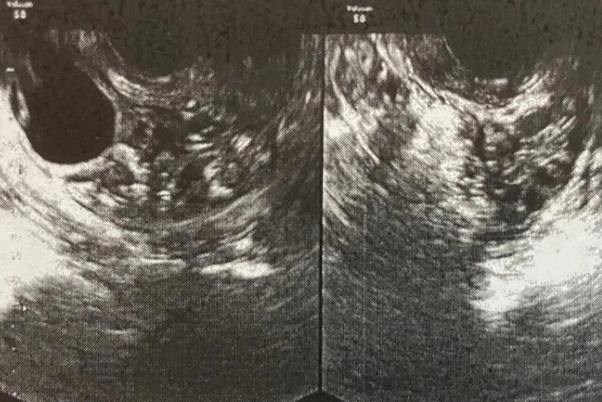

最近在备孕群里总能看到姐妹们问:「多囊促排到底要折腾几个月才能怀上啊?」作为经历过三次促排才成功的过来人,我可太懂这种焦虑了。记得第一次拿着B超单看到「卵巢多囊样改变」时,整个人都是懵的——卵泡就像葡萄串似的挤在卵巢里,就是没一个能成熟排卵。医生说这种情况自然受孕概率只有5%,建议直接促排卵治疗。当时我脑子里就一个问题:这促排到底要搞多久才能成功?今天咱们就掰开揉碎了聊聊这个话题。

一、促排时间有这些因素在暗中操控

说实话,刚开始促排那会儿我也以为像打游戏通关,三个月肯定能成。结果现实啪啪打脸,第一次克罗米芬+尿促的方案,卵泡长到14mm就停滞了;第二次换了来曲唑,好不容易长到18mm,内膜却薄得像纸片。后来才明白,促排这事儿就跟开盲盒似的,有人第一次就中大奖,有人得开七八次。为啥差距这么大?其实有四个关键因素在作祟。

1. 激素水平是地基

记得第三次促排前,医生盯着我的性激素六项报告看了半天。原来促黄体生成素(LH)和睾酮(T)要是没压下来,就像在摇晃的地基上盖房子。我当时LH/FSH比值飙到3.5,医生果断让先吃三个月达英调理。果然等激素达标后再促排,卵泡长得特别争气。

2. 年龄是加速器

群里28岁的小美第一次促排就怀了,而35岁的芳姐促了五个月才成功。这不是偶然——数据显示,30岁以下多囊患者平均促排2.3次就能怀孕,35岁以上则需要4.7次。卵巢功能就像手机电池,年纪越大续航越差。

3. 治疗方案要量体裁衣

刚开始医生给我用克罗米芬,结果内膜薄得B超都看不清。后来改用来曲唑配合补佳乐,内膜立马从5mm涨到8mm。所以说治疗方案真的不能照搬,得根据个人情况随时调整。

3. 生活方式是隐藏buff

第二次促排失败后,营养师给我开了个神奇处方:每天跳绳500下+地中海饮食。结果第三次促排时,胰岛素抵抗指数从3.1降到了1.8,卵泡质量肉眼可见地变好。看来管住嘴迈开腿真不是鸡汤。

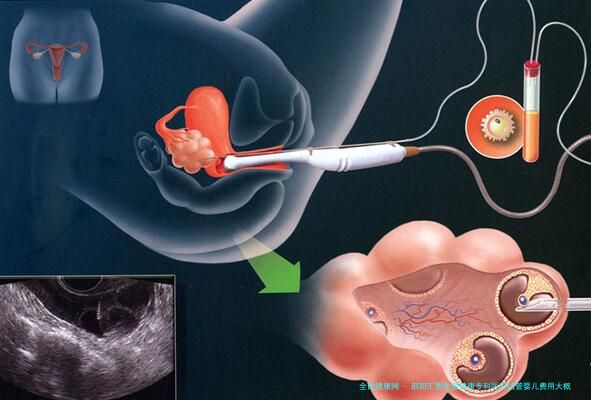

看到这里你可能要问:要是连续促排不成功怎么办?别急,咱们先来算笔账。医学上通常建议促排3-6个周期,超过这个数就得考虑换方案。我第三次促排时医生就给上了「尿促+HMG」的组合拳,还配合着子宫内膜搔刮术。不过每个人的「持久战」策略都不一样,关键是要找到适合自己的节奏。

二、打持久战不可怕

经历了三次促排,我算是摸透了这里面的门道。首先得摆正心态,别把促排当月当成期末考试,而要当成日常测验。群里有个姐妹每次测排卵都紧张到手抖,结果越紧张激素越紊乱。后来她改成每天正念冥想,反而在第六次促排时成功了。

1. 监测要像福尔摩斯

第三次促排时我学会了看B超单的「潜台词」:卵泡每天长1-2mm才算合格;内膜要有「三线征」才够松软;雌二醇每增长50pg/mL对应1个成熟卵泡。有次发现雌二醇涨得太快,果然B超显示有3个优势卵泡,及时叫停周期避免了多胎风险。

2. 身体要当精密仪器保养

中医给我开的暖宫方子超管用:月经结束后连喝7天黑豆豆浆,排卵后改喝黄豆浆。配合着每天泡脚到微微出汗,手脚冰凉的毛病改善了,内膜厚度也从6mm稳定在9mm左右。

3. 心理建设是隐形铠甲

最崩溃的是第二次促排失败,坐在医院走廊哭成狗。后来加入了个互助小组,发现大家都有过类似经历。现在我们会互相提醒:验孕棒白板不代表人生失败,只是这个月的卵宝宝还没准备好见面。

最后想跟正在促排的姐妹说句掏心窝的话:别被「几个月能怀」的焦虑绑架。有人像坐火箭三个月搞定,有人像爬雪山用了大半年,但最终抵达山顶看到的风景都一样美。重要的是找到靠谱的医疗团队,把身体调理到最佳状态,剩下的就交给缘分。记得每次复诊带上小本本,把卵泡大小、激素数值、用药反应都记清楚,这些可是调整方案的黄金资料。祝大家好孕连连,咱们产房见!