生殖门诊里,李女士第三次盯着B超单叹气。连续三个周期的促排卵治疗,卵泡要么纹丝不动,要么长到12mm就"罢工"。这场景在多囊卵巢综合征(PCOS)患者中并不少见——据统计,约35%的多囊患者会在促排卵阶段遭遇反复失败。为什么这些卵泡如此"叛逆"?我们请来生殖医学专家揭开谜底。

激素过山车:看不见的绊脚石

凌晨三点的生殖科实验室里,研究员正在观察一组特殊数据:多囊患者的LH(黄体生成素)基线值比常人高出2-3倍,就像持续播放快节奏舞曲的音响,吵得卵泡无法正常发育。高雄激素血症更是给卵子套上"紧箍咒",某三甲医院统计显示,睾酮水平>0.55ng/ml的患者,促排成功率直降40%。

卵巢"装睡"的N种姿势

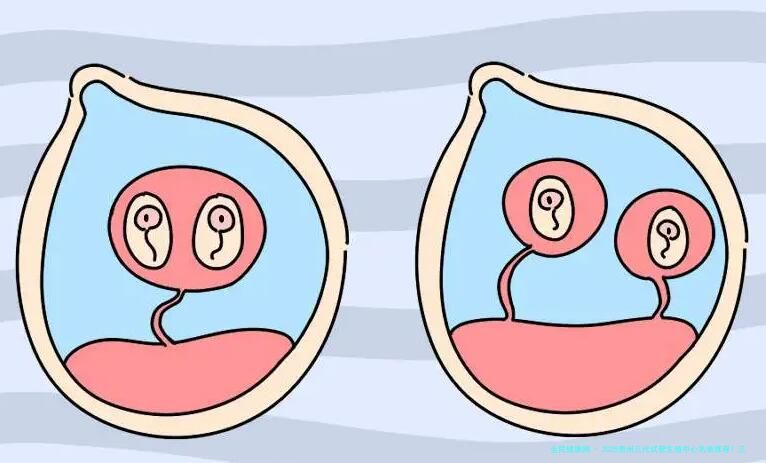

遇到过这样的案例:张女士连续使用150mg克罗米芬,卵巢却像进入"省电模式"毫无反应。换成来曲唑后,卵泡却突然疯长到25mm。原来多囊卵巢表面那层"铠甲"(白膜增厚)会阻碍药物渗透,而不同促排药物的作用机制差异,就像不同型号的钥匙,不是每把都能打开特定的锁。

胰岛素抵抗:被忽视的幕后黑手

餐后血糖仪上的数字正在讲述残酷现实:合并胰岛素抵抗的多囊患者,促排周期取消率高达47%。这些患者就像背着沙袋赛跑,糖代谢异常不仅影响卵泡发育,还会改变子宫内膜的"土壤"环境。笔者在门诊中发现,加用二甲双胍的患者,优势卵泡出现率提升28%。

当生活方式成为"猪队友"

还记得那位程序员王先生吗?BMI指数32的他,连续四次促排失败。减重7公斤后,第五次治疗居然收获两个成熟卵泡。脂肪细胞分泌的瘦素就像"干扰信号",会扰乱促性腺激素的指挥系统。更别提熬夜追剧时飙升的皮质醇,实验室数据显示,这类患者的卵泡液皮质醇浓度是常人的1.8倍。

药物方案的"选择题"陷阱

生殖医生电脑里存着这样的对比图:克罗米芬组子宫内膜厚度平均7.2mm,来曲唑组则达到8.5mm。但药物选择不能只看数字,有个患者对来曲唑完全无反应,换成低剂量HMG注射后反而成功排卵。个体化方案就像量体裁衣,需要根据AMH值、既往反应等"私人数据"动态调整。

心理压力:隐形的"卵泡杀手"

诊室外的走廊里,正在播放的助孕音乐掩盖不住焦虑的心跳声。研究发现,压力指数超过60分的患者,促排周期取消率增加35%。有个典型案例:会计刘女士在前三个周期因焦虑导致卵泡发育停滞,接受心理干预后,第四次治疗竟获得3枚成熟卵泡。

破局之道:医患配合的智慧

成功案例张女士的日记本记录着转折点:生殖医生调整方案前,先让她做了糖耐量试验和肾上腺功能检查。联合使用二甲双胍+来曲唑+生长激素的方案,配合每天30分钟椭圆机运动,终于在第5个周期看到18mm的优势卵泡。这提醒我们,多囊促排从来不是单线作战,需要代谢调理、药物优化、生活方式改变"三驾马车"并进。

看着B超屏幕上跳动的卵泡,李女士终于露出笑容。这个周期医生调整了促排方案,配合中药熏蒸和正念冥想,那个"顽固"的卵泡终于长到20mm。多囊促排就像破解保险箱密码,找到正确的数字组合,终会听到"咔嗒"的开锁声。