深夜的生殖医学中心诊室里,李女士第5次翻看着医嘱单上「枸橼酸氯米芬」的药名,手机屏幕还停留在与闺蜜的聊天界面——「听说用促排药会变胖?」「打针是不是特别疼?」这些疑问折射出众多备孕女性共同的困惑。近年统计显示,我国育龄夫妇不孕症发生率攀升至15%-18%,其中排卵障碍占比超30%,促排卵药物正成为越来越多家庭的「破局钥匙」。

一、主流促排卵药物面面观

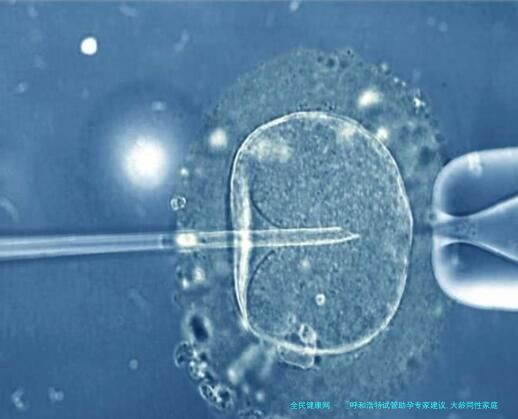

生殖科门诊最常出现的「明星选手」当属克罗米芬(氯米芬)。这个问世60余年的经典药物,通过「欺骗」下丘脑促进卵泡发育,每年帮助全球数百万女性。数据显示,规范使用下约80%患者在3-6个月内可见成熟卵泡。

来曲唑这类芳香化酶抑制剂则是后起之秀。原本用于乳腺癌治疗的它,意外被发现能巧妙提升FSH水平。研究证实,对多囊卵巢综合征患者,其单卵泡发育率比传统药物高出20%-30%,近年使用率已从2018年的34%跃升至2022年的61%。

二、注射类药物的精准打击

当口服药物效果欠佳时,尿促性素(HMG)等注射剂便开始登场。这类从绝经女性尿液中提取的「生物制剂」,每支都含有精确配比的FSH和LH。生殖医学专家王主任比喻:「就像给卵泡发育装上GPS导航,特别适合对口服药不敏感的群体。」不过需注意,这类药物导致多胎妊娠的概率可达15%-20%,远超自然受孕的1%-2%。

三、个体化用药的艺术

在南京某三甲医院的案例库中,32岁张女士的经历颇具代表性。连续3个月克罗米芬治疗未果后,医生改用来曲唑联合小剂量HMG,最终获得优质卵泡。这种「组合拳」疗法在2021-2023年间应用率增长45%,彰显精准医疗的重要性。

用药期间,医生们常强调「三个黄金监测点」:月经第3天的激素水平、促排第5天的卵泡大小、以及触发排卵前的内膜厚度。就像汽车仪表盘,这些指标实时指导着用药调整。

四、风险防控不可少

「药物是把双刃剑」的真理在此领域尤为明显。卵巢过度刺激综合征(OHSS)发生率约3%-8%,表现为腹胀、尿少等症状。最新《生殖医学临床指南》建议,对于高风险人群,可采用「温和刺激方案」或将全剂量分次给药。

更值得关注的是长期影响。瑞典一项10年追踪研究显示,累计使用促排药超12周期的女性,绝经期平均提前1.8年。这提示我们,合理控制疗程数与剂量同样关键。

五、辅助手段锦上添花

在药物治疗之外,生活方式调整常被忽视。哈佛大学研究发现,BMI降低10%可使自发排卵率提升30%。临床上,我们见证过太多案例:当患者将熬夜习惯改为规律作息,配合适度运动,药物疗效往往事半功倍。

中医调理近年也崭露头角。北京某中医院统计显示,针灸联合促排药可使临床妊娠率提升12%。不过专家提醒,切忌自行服用不明成分的「助孕偏方」,以免发生药物相互作用。

夜幕降临,诊室的叫号系统再次响起。每个走进这里的女性都带着相似的期盼,而现代生殖医学正用越来越精细的方案,为生命之火点亮前路。记住,科学用药从来不是孤军奋战,而是医患携手的美好旅程。