「医生,我们备孕一年都没动静,结果查出来是我老公的问题……」诊室里,李女士拿着检查单的手微微发抖。这样的场景在生殖门诊并不少见——国家卫健委2023年数据显示,我国不孕不育率已攀升至18%,其中单纯男性因素占比达40%。越来越多年轻夫妻开始意识到:备孕不是女方一个人的「攻坚战」,准爸爸的生育力检查才是这场生命接力赛的「起跑线」。

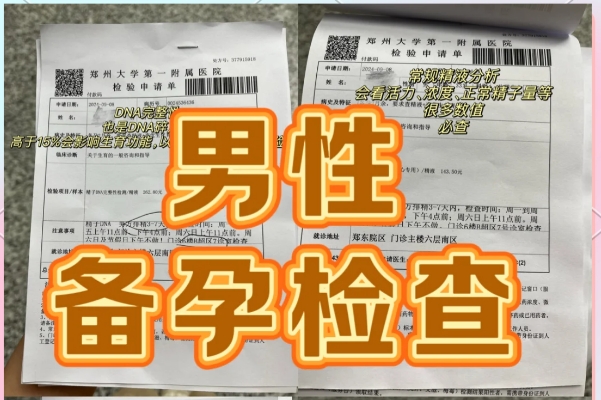

一、生育力核心指标检查

精液常规检查堪称男性生育力的「晴雨表」。记得32岁的程序员小王,连续加班三个月后检查发现精子浓度从正常值骤降到1500万/ml。现在的检查标准早已升级:不仅要看精子数量,还要关注前向运动精子率(PR)和正常形态精子率。国际生殖医学联盟最新指南建议,检查前需要禁欲2-7天,且最好间隔1-2周复查两次。

性激素六项检测就像生育系统的「指挥中枢体检」。去年某三甲医院统计显示,30%的少精症患者存在FSH(促卵泡激素)异常。特别是长期熬夜的职场男性,更容易出现内分泌紊乱。32岁的外卖骑手张先生就曾因睾酮水平仅3.2nmol/L(正常值9.9-27.8)被确诊为性腺功能减退。

二、健康隐患全面排查

传染病筛查是很多人容易忽略的「隐形关卡」。乙肝、梅毒、HIV等检测不仅关乎自身健康,更直接影响胚胎安全。2022年某生殖中心数据显示,约5%的备孕男性存在未察觉的传染病风险。

慢性病筛查要重点关注「三高」指标。血糖、血脂异常会导致精子DNA碎片率升高,这个「沉默杀手」正威胁着越来越多中年男性的生育能力。建议35岁以上男性加查同型半胱氨酸水平——这个心脑血管指标与精子质量存在惊人相关性。

三、容易被忽视的附加项

遗传学检查不再是「可有可无」的选项。染色体核型分析尤其推荐给有家族遗传病史的男性,临床中约15%的无精症与染色体异常有关。精索静脉曲张检查建议采用彩超+医生触诊「双保险」,这个「男版静脉曲张」会导致阴囊温度升高0.5-1℃,堪称精子「温水煮青蛙」的元凶。

生活方式评估是性价比最高的「生育投资」。连续三个月每天吸烟20支,精子DNA碎片指数可能飙升50%。建议备孕前6个月开始调整作息,把手机从裤兜移到公文包这个小动作,就能减少40%的电磁辐射暴露。

四、避开这些认知雷区

「我去年体检正常」可能是最危险的错觉。常规体检的血常规、肝肾功能根本无法反映生育能力,就像汽车年检不检查发动机性能。

盲目进补可能适得其反。某电商平台数据显示,备孕男性购买壮阳药的年增长率达45%,但临床中因此导致精子质量下降的案例增加了三成。真正需要的是个性化营养方案——锌、硒、维生素E的黄金组合才是精子最需要的「营养套餐」。

备孕检查不是「一锤子买卖」。建议每3个月复查关键指标,特别是工作压力大、经常出差的男性。记住,优质的精子更新周期正好是72-90天。

看着诊室里的李女士夫妇拿着检查方案离开,不禁想起生殖医学专家常说的一句话:「每一颗健康精子的诞生,都是身体各系统通力合作的成果。」当准爸爸们真正重视起这场「生命质检」,或许就能打开新生命的大门。