当科技遇见性别偏好

在北京协和医院生殖中心的走廊里,42岁的张女士攥着检查报告的手微微发抖。这是她第三次尝试通过二代试管技术怀孕,前两次胚胎培养都失败了。护士小声提醒她:「这次形成的两个胚胎都是XY染色体,您确定要移植吗?」这个看似平常的询问,揭开了一个隐秘的灰色地带——尽管法律明令禁止非医学需要的性别选择,但在高净值人群聚集的北京,二代试管技术正在成为新型「性别筛选器」。

冰冷数据里的温度失衡

根据北京市卫健委2022年发布的辅助生殖数据报告,采用ICSI技术的周期数较五年前增长217%,其中35岁以上女性占比达到61%。更值得关注的是,在可检测胚胎性别的医疗案例中,XY染色体胚胎的移植率比自然妊娠高出18个百分点。某私立生殖机构负责人私下透露:「至少有30%的咨询者会主动询问性别筛选的可能性,我们只能通过多次促排获得更多胚胎后再『自然选择』。」

游走法律边缘的技术博弈

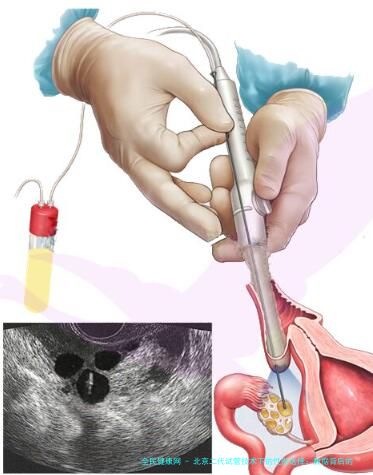

在朝阳区某高端诊所,一套特殊的服务流程正在悄然运行。技术人员通过延长胚胎培养至第五天的囊胚阶段,配合时差成像系统筛选发育速度更快的胚胎——这类胚胎中男性比例确实略高。海淀区卫生监督所去年查处的案例显示,有机构将PGT技术包装成「胚胎质量优化」,实际上却在检测报告中用星号标注染色体信息。这种「你知我知」的暧昧操作,让监管如同猫鼠游戏。

重男轻女思潮的现代变形

从事金融行业的王先生夫妇的故事颇具代表性。他们已有两个女儿,第三次试管时执意要求「质量最好的胚胎」。当医生「恰好」选中男性胚胎时,妻子苦笑着说:「老家祠堂续谱的压力,比试管打针的痛苦更折磨人。」这种案例折射出的,是传统宗族观念与现代化进程的剧烈碰撞。更有趣的是,近年出现的新趋势是部分高知家庭开始偏好女孩,理由是「女儿更贴心」「未来婚恋压力小」。

技术伦理的破与立

北京大学医学伦理委员会最近组织的辩论会上,正方搬出英国允许社会性因素性别选择的法律案例,反方则展示山西某县因性别失衡导致的「光棍村」调研报告。主持会议的赵教授指出:「我们现在就像拿着显微镜的孩童,能看清染色体却看不清人性。」值得欣慰的是,北京多家公立医院开始推行「盲选」制度,在完全屏蔽胚胎性别信息的情况下,由AI系统根据200多项指标选择最优移植对象。

寻找科技与人文的平衡点

在回龙观医院,记者见到完成「盲选」移植的李女士。得知怀的是女孩时,她摸着B超影像轻笑:「原来我和这个小家伙早就通过数学概率对话过了。」或许这才是技术该有的温度——当我们放下对性别的执念,生命本身的美好才会真正显现。就像协和医院走廊新挂的标语写的:「每个胚胎都是独一无二的星辰,性别不过是星光的颜色。」