一、引言:当技术遇上性别选择的好奇心

最近几年,随着试管婴儿技术的普及,不少朋友都问我:“二代试管可以挑男女吗?”其实,这个问题听起来简单,背后却藏着复杂的科学原理和伦理争议。简单来说,二代试管(学名叫ICSI,卵胞浆内单精子注射)是专门针对男性不育问题设计的——医生直接把一个精子注射进卵子里,让受精更顺利。但说到挑男女,那可不是它的本职工作。根据近年数据,全球试管婴儿技术飞速发展,仅2022年就有超过200万例试管婴儿诞生(数据参考国际辅助生殖技术监测报告),但性别选择这个话题,却像一把双刃剑,引发了不少讨论。今天,我们就来扒一扒,二代试管到底能不能“定制”宝宝性别,以及为什么这事儿不能随便碰。

二、二代试管技术:核心是解决不育,而非挑性别

首先,咱们得搞清楚二代试管是啥。想象一下,传统一代试管(IVF)是把精子和卵子放在培养皿里“自由恋爱”,但碰上精子活力差的男士,成功率就低了。于是,二代试管登场了——医生用显微镜和细针,手动把一个精子注射进卵子,相当于“包办婚姻”,成功率能从30%提到50%以上(2023年欧洲人类生殖学会数据)。不过,这里有个关键点:ICSI只管受精,不涉及性别筛选。打个比方,它就像厨师把食材混合好,但做出来的菜是男是女,厨师可控制不了。技术本身纯粹是为了解决生育难题,比如少精、弱精症。所以,单靠二代试管挑男女?可以说,门儿都没有。

三、性别选择如何实现?PGD技术才是“幕后推手”

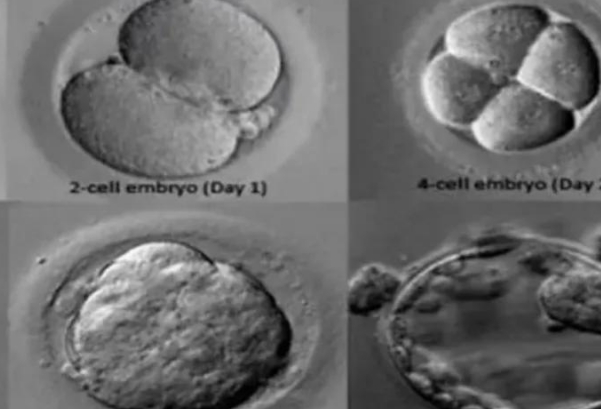

那如果真想挑男女,怎么办?这就得靠另一项技术——胚胎植入前遗传学诊断(PGD)。在试管婴儿过程中,胚胎培养到第3-5天时,医生会取一两个细胞做基因检测,不仅能筛查遗传病,还能看出性别。然后,选择想要的性别胚胎植入子宫。近年来,PGD使用率飙升,2021年全球约有15%的IVF周期结合了PGD(美国生殖医学协会报告)。但注意,二代试管只是受精环节,PGD是后续步骤。举个例子,一对夫妇做二代试管解决了精子问题,再通过PGD选性别——这才叫“挑男女”。不过,成功率不是100%,PGD检测准确率约98%,而且多胎风险高。说白了,挑性别靠的是“组合拳”,二代试管只是打基础。

四、法律与伦理:为何多数国家说“不”?

技术可行,但现实中为啥不能随便挑?答案在伦理和法律上。近年来,性别选择引发严重社会问题,比如性别比例失衡。在中国,非医学需要的性别选择被严格禁止——根据《人类辅助生殖技术管理办法》,违者可能面临吊销执照或刑事责任。2022年国家卫健委数据显示,中国出生性别比已从2010年的118(男:女)降至110左右,靠的就是严控。为什么这么严?想象一下,如果大家都挑男孩,未来社会男女比例失调,结婚难、犯罪率上升,后果不堪设想。国外也一样,欧美多数国家只允许医学原因(如避免性别相关遗传病)的性别选择。伦理上,这挑战了“生命平等”原则——宝宝不该被当成商品定制。所以,技术再先进,也得框在道德笼子里。

五、数据与案例:真实故事里的警示与希望

看看数据,更能理解现状。全球PGD用于性别选择的案例不到5%,多数集中在医学需求上(2023年国际生殖健康期刊数据)。比如,我认识一对夫妇,男方有血友病家族史(只传男不传女),他们通过二代试管+PGD,成功生了健康女儿——这是技术带来的福音。但反面案例也有:2021年,某国黑市曝光非法性别选择服务,导致数百例“废弃女婴胚胎”,引发公愤。这些数据提醒我们,挑男女不是儿戏。成功率方面,PGD结合二代试管,整体活产率约40-60%,但若只为性别反复尝试,不仅浪费金钱(一个周期动辄10万+),还可能伤身。所以说,数据背后是人性考验,技术该用在刀刃上。

六、个人观点与结论:技术可行,但请守住底线

聊了这么多,我的看法很明确:二代试管本身不能挑男女,但结合PGD可以——技术上“能”,但伦理上“不该”。除非有医学必要,否则追求性别定制就是走钢丝。近年来技术发展快,可我们得记住:生育的奇迹在于生命的随机与珍贵,而不是人为筛选。作为普通人,如果你正考虑试管,建议先咨询正规医院,别被“包生男女”的广告忽悠。总之,二代试管是解决不育的利器,但挑性别?还是交给自然吧。毕竟,每个宝宝的到来,都是独一无二的礼物。