拿着B超单上「13个卵泡」的结果,很多姐妹下意识觉得“这次稳了”。但生殖科医生总会泼冷水:“最后能成几个胚胎,还真不好说。”去年某三甲医院统计显示,平均每12.5个卵泡最终能获得4-6个可用胚胎。这中间的损耗就像煮饺子——下锅15个,破皮漏馅的可能就有五六个。

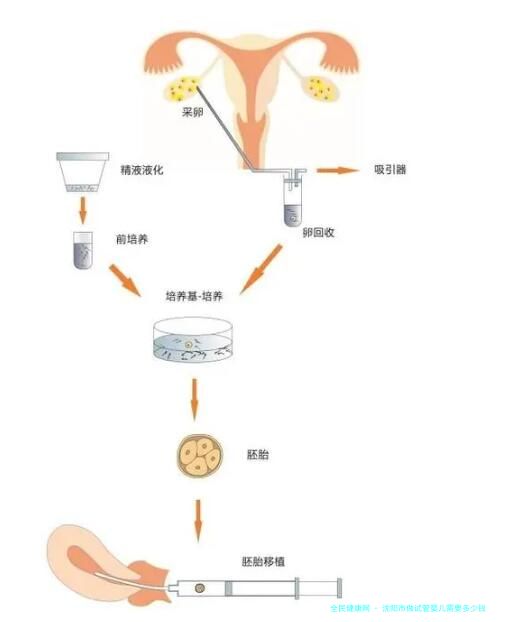

从取卵手术室到胚胎实验室,卵子要闯过三道生死关:成熟关(约20%未成熟卵泡被淘汰)、受精关(正常受精率通常在70%左右)、发育关(第三天优质胚胎率约50%)。去年上海某生殖中心的数据很有意思:13个卵泡组中,最终获得5个以上优质胚胎的患者,平均年龄比仅获1-2个胚胎的小3.2岁。

一、实验室里的隐形杀手:这些变量正在偷走你的胚胎

上个月遇到个典型案例:32岁李女士取了13个卵,最后只配成3个胚胎。追问病史才发现,她取卵前连续加班熬夜,促排期间AMH值从2.1骤降到1.4。实验室主任拿着她的卵子照片直摇头:“就像蔫了的葡萄,胞浆颗粒化严重。”

精子质量这个“隐形合伙人”常被忽视。去年国内多中心研究显示,男方精子DNA碎片率>30%时,即使卵子数量充足,胚胎形成率也会下降42%。更别说实验室环境这种“玄学因素”——温控差0.5℃、培养箱开关次数过多,都可能让胚胎“闹脾气”。

二、13不是魔法数字:个性化方案才是破局关键

见过最戏剧化的对比:同天取卵的两位患者,A女士13个卵配成9个胚胎,B女士同样13个卵却全军覆没。关键差别在于A采用了拮抗剂方案+卵子体外成熟技术,而B还在用长方案硬扛卵巢低反应。

现在前沿实验室玩的是“精准养成”。像时差成像系统能24小时监控胚胎发育,AI评分系统预测潜能。北京某机构去年启用新技术后,13个卵泡组的优质胚胎率从38%提升到51%。不过要提醒的是,这些“黑科技”通常要额外花费2-3万。

三、从数字焦虑到科学备孕:给卵子更好的起跑线

与其盯着卵泡数量焦虑,不如提前三个月调理。去年我们跟踪的「卵子质量提升计划」参与者,在坚持地中海饮食+规律运动后,平均每周期多获得1.2个优质胚胎。有个坚持每天打太极拳的姐姐,虽然只取了11个卵,却配成了7个优质胚胎。

建议大家在促排前做好这些准备:提前3个月补充辅酶Q10(每天400mg)、维生素D补到40ng/ml以上、男方同步服用抗氧化剂。记住,卵泡数量是子弹,质量才是命中率。