在试管婴儿治疗过程中,胚胎质量的评估是决定移植成功率的核心环节。临床中采用的胚胎分级系统,通过显微镜观察胚胎形态学特征,为医生和患者提供了重要的决策依据。本文将深入解析试管胚胎级别的判定标准及其临床意义。

一、试管胚胎级别的评估维度与分类标准

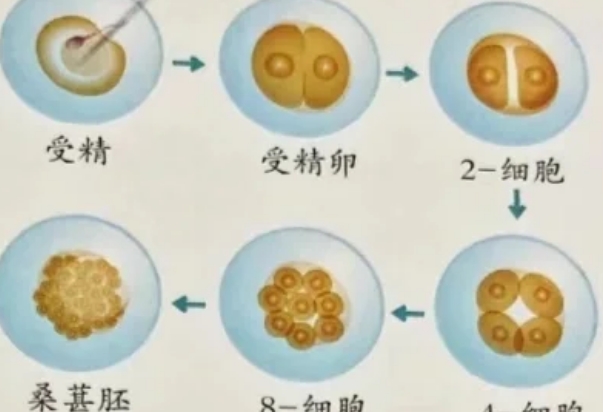

胚胎学家通常在受精后第3天(卵裂期)和第5-6天(囊胚期)进行两次关键评估。卵裂期胚胎主要观察细胞数目、碎片比例及分裂均等性:优质胚胎需具备6-8个均匀卵裂球,碎片率低于10%;一级胚胎细胞大小均等且透亮,二级胚胎存在轻微不均但碎片率仍低于20%。囊胚期评估则采用Gardner评分法,根据囊腔扩张程度、内细胞团和滋养层细胞质量进行分级,例如4AA级囊胚表示完全扩张且细胞结构致密。

值得注意的是,胚胎发育速度与质量密切相关。发育滞后的胚胎可能提示染色体异常风险,研究显示第3天8细胞胚胎的着床率可达40%,而低于6细胞的胚胎成功率显著下降。但需注意约15%的优质胚胎仍可能存在染色体异常,因此形态学评估需结合遗传学检测。

二、胚胎分级对临床结局的影响机制

临床数据显示,移植一级胚胎的临床妊娠率可达50-60%,而三级胚胎则降至20-30%。这种差异源于胚胎的发育潜能:优质胚胎具有更完整的基因组和能量代谢系统,能更好适应子宫环境。例如碎片率超过35%的胚胎,其线粒体功能可能受损,导致后续发育停滞。

但需辩证看待分级结果:约8%的低级别胚胎仍能发育成健康胎儿。某生殖中心统计发现,三级胚胎移植后活产婴儿中,先天异常发生率与高级别胚胎无统计学差异。这提示胚胎具有自我修复能力,特别是在子宫内膜容受性良好的情况下,低级别胚胎也可能实现正常妊娠。

三、优化胚胎质量的临床策略与选择建议

对于反复获得低级别胚胎的患者,可通过卵母细胞体外成熟培养、胚胎时差成像监测等技术改善结局。实验室数据表明,使用抗氧化剂预处理可使胚胎优质率提升12%。对于大龄患者,采用胚胎染色体筛查(PGS)可提高低级别胚胎的利用率,避免移植非整倍体胚胎。

医生通常建议:优先移植最高级别胚胎,但需综合考虑患者年龄、病史等因素。对于仅有三级胚胎的35岁以下患者,新鲜周期移植成功率仍可达25%;而40岁以上患者可能更需积累胚胎进行遗传学筛查。患者应与生殖团队充分沟通,建立个体化的胚胎选择策略。

胚胎分级系统为试管婴儿治疗提供了重要参考,但绝非唯一标准。随着玻璃化冷冻技术和子宫内膜容受性检测的发展,即使是中等级别胚胎,在精准移植时机下也能获得理想结局。理解胚胎级别的生物学意义,有助于患者建立合理预期,配合医生制定最优治疗方案。