在人类生殖过程中,卵母细胞与精子的质量犹如建筑基石,直接决定了胚胎的发育潜能。女性卵巢储备功能会随着年龄增长显著下降,35岁以上女性的卵子线粒体功能减退、染色体非整倍体率升高,这种现象被形象地称为「卵子老化时钟」。多囊卵巢综合征(PCOS)患者常伴随卵泡发育不同步,导致取得的卵子成熟度参差不齐。男性精子DNA碎片率(DFI)超过30%时,受精后易引发胚胎停育。临床发现,精浆中活性氧(ROS)水平异常升高会破坏精子遗传物质完整性,这种情况常见于长期处于高温环境或精索静脉曲张患者。

一、染色体异常的复杂表现形式

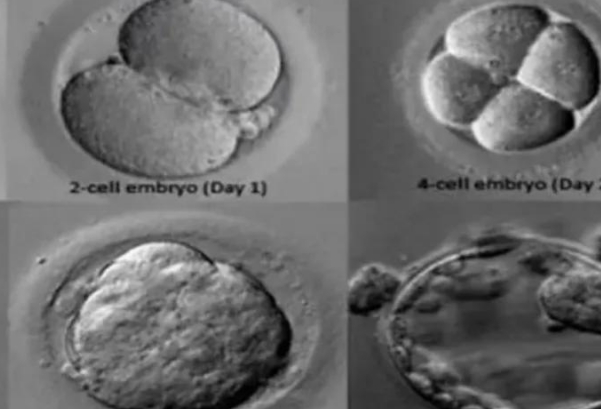

染色体数目异常是早期胚胎停止发育的首要原因,约60%的流产胚胎存在非整倍体现象。平衡易位携带者看似表型正常,但其配子形成时会发生染色体片段异常交换。值得注意的是,某些嵌合型异常在胚胎发育早期难以检测,如滋养层细胞与内细胞团染色体组成不一致的情况。表观遗传调控异常这一「沉默杀手」同样不容忽视,DNA甲基化模式紊乱会影响胚胎着床前后的基因表达编程。

二、多维度的外部影响因素体系

现代生活方式中的隐性威胁包括:尼古丁会使卵巢血管收缩减少血供,酒精代谢产物乙醛可直接损伤卵母细胞纺锤体。环境内分泌干扰物如双酚A(BPA)会模拟雌激素作用,打乱卵泡发育节律。在辅助生殖领域,超生理剂量的促排卵药物可能改变卵子透明带结构,而胚胎培养箱的温控偏差0.5℃就可能导致细胞分裂不同步。最新研究证实,母体血液中的同型半胱氨酸水平超过15μmol/L时,会通过影响甲基化循环降低胚胎发育潜能。

值得关注的是,子宫内膜容受性与胚胎质量存在双向调控关系。慢性子宫内膜炎产生的炎性因子不仅降低着床率,还会通过旁分泌作用影响胚胎发育。对于反复种植失败的患者,线粒体移植等新型辅助技术正在为改善胚胎质量提供新思路。通过多维度的病因筛查和个体化干预,临床妊娠率可提升约40%。