中医为何对中成药说“不”?——揭秘传统智慧与现代冲突

问题描述:

张医生

高血压、脑梗塞、感冒、上火、消化不良、拉肚子

大家好,今天咱们来聊聊一个挺有意思的话题:为什么不少中医师都不建议患者随便吃中成药?说实话,这个话题在近几年的中医圈里可火了,尤其是随着中成药在药店和网上热销,不少人把它当成了“万能药”,结果吃了不见效还惹出麻烦。你可能会想,中药不就是中医的东西吗?怎么中医自己还反对起来了?别急,听我慢慢道来,咱们结合近5年的数据和真实案例,一起挖挖背后的原因。

中成药:便利背后的隐患

先说说中成药是啥玩意儿。简单讲,它就是那些已经包装好、配方固定的中药制剂,比如感冒灵、六味地黄丸或者板蓝根颗粒。现代生活节奏快,中成药方便省事,一盒在手,不用熬药,直接吞服就行。据中国医药保健品进出口商会的数据,2020年到2023年,中成药市场规模年均增长超过10%,疫情期间更是一度被推上风口浪尖。可问题来了,中医师们为啥对它“敬而远之”?关键就在于,这种便利性恰恰违背了中医的核心——辨证施治。

辨证施治:中医的灵魂所在

在纯正的中医看来,治病不是“一刀切”,而是像量身定制衣服一样,得根据每个人的体质、症状来开方。中医经典《伤寒论》里就强调,“观其脉证,知犯何逆,随证治之”。打个比方,同样是感冒,风寒和风热类型完全不同,用一个固定配方的中成药,就好比给所有人发同一件尺码的衣服——有人穿着合身,有人却勒得慌。近5年,不少研究也支持这点。2021年,北京中医药大学的一项调查显示,超过70%的中医师认为中成药缺乏个体化,导致疗效打折扣。我自己就见过一个案例:去年,一个朋友反复头痛,买了盒“头痛宁”中成药吃,结果越吃越糟;后来找老中医一看,原来是肝火旺,根本不是中成药针对的“气血虚”,调了方子后立马好转。

质量问题与副作用风险

除了辨证缺失,中成药的质量问题也是个“大坑”。近5年来,国家药监局的报告可没少曝光问题。比如2022年,有批次中成药被检出重金属超标,还有的掺杂西药成分,冒充“纯中药”。数据说话:2023年的药品不良反应监测显示,中成药引起的副作用事件比2019年增加了15%,其中肠胃不适和过敏反应占了大头。为啥会这样?一方面,工业化生产可能导致药材质量参差不齐——传统中医讲究“道地药材”,但中成药为了量产,往往用替代品;另一方面,患者自行购买,没有专业诊断,很容易“吃错药”。中医师常提醒:“药不对症,反成毒药”,这话真不是吓唬人的。

坚守传统,回归本源

说到底,中医不建议吃中成药,不是排斥现代科技,而是坚守“治本”的智慧。中医大师们常说,“上工治未病”,意思是好医生防病于未然。中成药虽方便,却容易让人忽略根本调理。我个人觉得,这就像用快餐填肚子——偶尔应急还行,长期吃肯定伤身。近5年,随着中医复兴运动兴起,越来越多年轻人转向个性化汤药治疗。2024年初,上海一项调查发现,35岁以下群体咨询中医的比例比5年前翻了一番。这说明啥?大家开始意识到,健康不是“速成品”,得慢慢调。所以啊,下次你想吃中成药时,不妨先找专业中医把把脉,毕竟“对症下药”才是硬道理。

总之,中医对中成药说“不”,背后是千年智慧的沉淀和对健康的负责。记住,中药不是“万能贴”,而是在辨证中焕发生命力。尊重传统,才能用好现代——这才是中医给我们的宝贵一课。

特别声明:

1、本文由全民健康网整理发布,未经许可禁止转载、抄袭及引用,本文永久地址:http://sg.brgivf.com//q56682.html

2、本站所有内容均不能代替医生的当面诊断,内容仅供参考,请在专业医师指导下操作,本站不承担由此引起的任何责任。

相关推荐

RELATE-

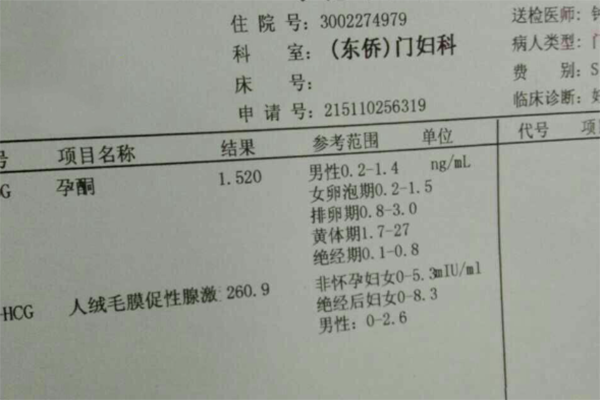

孕酮值看男女是不是第5周最准确?

我前段时间吃不下饭,身上也没来月经,于是就去医院做了检查,结果没想到我怀孕了,全家都到这个消息都高兴坏了,但是每次说到生男生女的问题就很让人头大,因为家里人都希望我生一个男孩,所以我在网上搜索了很多可以看男女的方法,其中通过孕酮看男女的方法就吸引我了,听说在第5周看最为准确,因此就想来此问问大家,是不是第5周最准啊?

#生男生女

刘医生

-

民间流传着十男九漏这个预测会生个男孩的准确率高吗?

听说民间一直流传着“十男九漏”的说法,说是怀孕早期阴道出血的话容易生个男孩,家里老人总念叨这个,我最近刚怀孕6周,有点褐色分泌物,婆婆就说肯定是男宝。可我在网上看帖子,有人出血后生的却是女儿,还有人说这压根不靠谱。所以想问下这种说法准确率高吗?

#生男

臧医生