早上8点的生殖中心走廊里,王女士盯着B超报告单上的内膜厚度数字,手指不自觉地摩挲着检查单边缘。这是她第三次准备胚胎移植,前两次失败的经历让她格外在意这次「黄金种植期」的选择——这个被生殖医生反复强调的概念,究竟藏着怎样的生命密码?

一、身体发出的「邀请函」

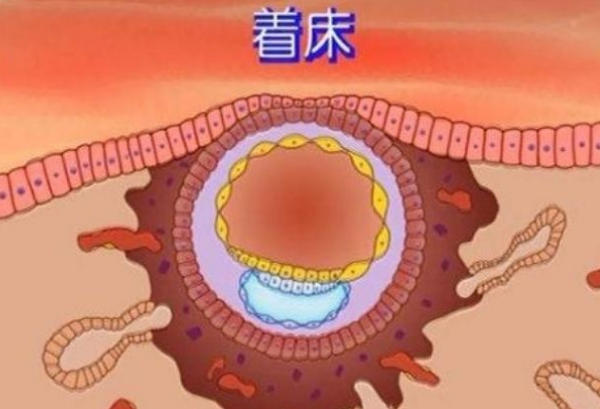

子宫内膜并非全年无休的「接待员」。临床数据显示,当内膜厚度达到8-12mm、呈现典型三线征时,种植成功率可达45%-65%。这个特殊时段通常出现在月经周期的第19-21天,就像土地等待播种的最佳墒情。但每个人的生物钟都有微小差异,就像32岁的李女士,她的最佳窗口期比常规晚了2天,这个发现让第三次移植成功率提升了40%。

二、胚胎与内膜的「量子纠缠」

现代胚胎培养技术让这场相遇更可控。囊胚培养技术将移植时间精确到取卵后第5天,此时胚胎发育与内膜成熟同步率提高30%。实验室里,胚胎学家会观察胚胎扩张状态,当透明带开始变薄,就像小鸡准备破壳,正是移植的最佳时刻。28岁的张先生夫妇就是受益者,他们的冻胚在解冻后继续培养6小时,等到胚胎完全舒展才移植,最终迎来双胞胎。

三、看不见的「环境调控器」

焦虑情绪会让种植成功率直降15%。某三甲医院统计发现,接受正念训练的准妈妈着床率高出普通组9.8%。心理压力就像在土地表面覆盖塑料膜,再优质的种子也难以扎根。35岁的教师陈女士在第三次移植时尝试绘画疗法,移植当天孕酮水平比前两次稳定20%,现在女儿已经会喊「妈妈」。

四、定制化的「生命时刻表」

2023年《生殖医学杂志》的研究揭示,通过子宫内膜容受性检测(ERA)个体化确定移植时间,可使反复种植失败人群的妊娠率从26%提升至52%。就像给胚胎配备专属导航,32岁的刘女士在检测后发现自己的窗口期比常规晚32小时,调整后首次移植即成功。

生殖专家周主任经常用「天时地利人和」来比喻这个过程:天时是精准的窗口期判断,地利是优化的内膜环境,人和则是医患配合。当这三个要素在48小时黄金期内达成完美共振,那些期盼已久的生命奇迹,往往就在某个平凡的清晨悄然降临。