凌晨三点的生殖科诊室外,32岁的晓雯攥着B超单来回踱步。这是她第三次促排卵周期监测,卵泡终于长到了18mm。这样的场景每天都在全国3000多家生殖中心上演,据《中国不孕不育现状调研报告》显示,我国育龄夫妇不孕不育率已从20年前的3%攀升至12%-15%。在这个背景下,「促排怀孕」这个曾经陌生的医学术语,正悄然走进更多人的生活。

一、被加速的生育时钟

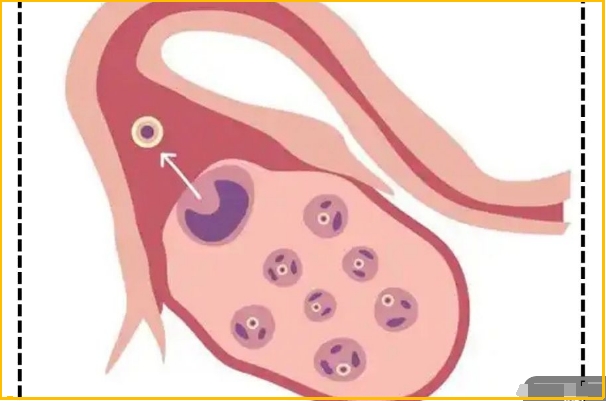

自然怀孕就像等待苹果自然成熟,促排则像给果树施营养剂。医学上统计,正常夫妇每月自然受孕概率约20%,这个数字在35岁后会断崖式下跌。而规范的促排治疗,可将单周期妊娠率提升至30%-40%。

「每天打针时都在数日历,生怕错过最佳时机。」正在接受促排治疗的小米描述自己的感受。这类患者通常需要每天固定时间注射促排卵药物,配合B超监测,整个过程就像在参与一场精密的时间竞赛。

广东省妇幼保健院2023年的数据显示,接受促排治疗的患者中,约60%存在排卵障碍,30%属于不明原因不孕。值得注意的是,多胎妊娠率在促排人群中高达15%-20%,是自然怀孕的10倍以上。

二、看不见的代价

医学界有个形象的比喻:促排相当于提前支取「卵子银行」的存款。虽然现代促排方案已相对温和,但卵巢过度刺激综合征(OHSS)发生率仍有1%-5%。笔者采访的生殖科医生透露,他们每年都会接诊数例重度OHSS患者,这些病例往往伴随着胸水、腹水等严重并发症。

经济账同样需要细算。一个完整促排周期的费用通常在5000-10000元,而北京某三甲医院统计显示,患者平均需要2.3个周期才能成功妊娠。相比之下,自然怀孕除常规孕检外几乎无需额外支出。

三、被改写的生命剧本

在杭州某互联网公司工作的雨薇,经历了3年自然备孕失败后选择促排。如今抱着双胞胎的她坦言:「看着孩子们相似的小脸,偶尔会想如果自然受孕,他们会不会长得不一样。」这种微妙心理,折射出人工干预带来的独特亲子体验。

生殖医学专家王教授指出:「促排本质上是在尊重生理规律的前提下进行时空调整。就像农民既可以选择顺应天时播种,也可以在大棚里创造适宜环境。」

有趣的是,最新研究显示促排周期受孕的胎儿在出生体重、Apgar评分等指标上与自然受孕儿无显著差异。但2019年《人类生殖》杂志的一篇论文指出,促排受孕的儿童在神经系统发育评估中,精细动作得分略低于对照组,这种差异在3岁后逐渐消失。

四、十字路口的选择智慧

面对选择,北京协和医院给出的建议是:35岁以下夫妇可尝试自然备孕1年,35岁以上则缩短至6个月。但现实中,很多白领女性由于工作压力,主动选择提前介入。笔者在生殖中心遇到的29岁投行女高管Luna就是典型,她直言:「我等不起自然周期的概率游戏。」

在郑州某中学任教的陈老师则提供了另一种视角。经历2次促排失败后,她调整工作强度自然受孕成功。「有时候放下执念,身体反而会给你惊喜。」这种案例提示我们,生育选择需要兼顾医学评估和心理状态。

生命的诞生从来都不是单选题。当我们在科技与自然之间寻找平衡点时,或许该记住哈佛医学院生育伦理委员会的那句忠告:「医疗干预应该弥补自然的不足,而不是替代自然的智慧。」无论是等待月光下的花开,还是守护温室里的萌芽,最重要的是让每个生命都能在爱与期待中到来。