很多夫妻做试管婴儿时,医生都会建议先进行促排卵治疗。但不少人有疑问:为什么一定要促排?能不能自然取卵?促排会不会对身体有害?还有人担心,如果自己卵子数量少,促排是不是唯一的选择?这些问题背后,其实涉及试管婴儿成功率和个体化治疗的平衡。

1. 促排卵到底在促什么?

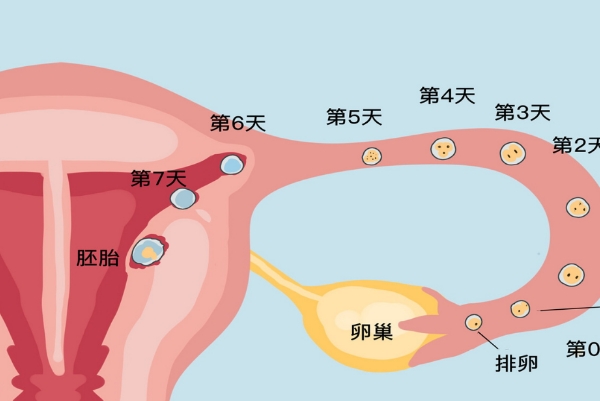

可以把卵巢想象成一个仓库,正常情况下每个月只发放1颗「优质卵子通行证」。但试管婴儿需要更多「候选者」——因为不是每个卵子都能发育成胚胎,也不是每个胚胎都能成功着床。促排卵就像派发临时通行证,让原本会闭锁退化的卵泡也能发育成熟。比如35岁女性自然周期可能只取到1颗卵,而促排后能取8-10颗,配对成功率自然提高。

2. 不促排能做试管吗?

自然周期试管确实存在,但相当于「单发子弹打靶」。比如小王32岁卵巢功能正常,选择自然周期取卵,结果连续3个月都只取到1颗卵,其中2个月取的卵还没受精成功。而同样情况的李姐选择微刺激方案,一次取到3颗卵,最终获得2个可移植胚胎。数据统计显示,自然周期试管单次成功率仅10%-15%,而常规促排方案可达30%-40%。

3. 哪些人可以考虑不促排?

比如28岁的小张,AMH值2.5ng/ml,月经规律,在医生建议下尝试自然周期+黄体期取卵组合方案,两次周期获得3颗成熟卵子。但40岁的陈女士,AMH仅0.8ng/ml,医生坚持建议促排,因为她的卵巢就像快停产的工厂,必须把握每次生产机会。

4. 促排风险有多大?

常见的腹胀、情绪波动就像「生理期加强版」,通常2周内缓解。真正的风险是卵巢过度刺激综合征(OHSS),发生率约3%-8%。但现在的拮抗剂方案和冷冻胚胎移植技术,已使重度OHSS发生率降至1%以下。就像开车系安全带,规范用药和监测能有效控制风险。

5. 医生怎么定方案?

好的生殖医生就像裁缝量体裁衣。36岁的刘女士,虽然AMH1.2ng/ml,但超声显示基础卵泡有8个,医生选择了温和的拮抗剂方案,最终取卵9颗。而多囊卵巢的小赵,医生则采用低剂量长方案,就像小火慢炖,避免一次刺激过度。关键是要把月经史、激素水平、卵泡数量这些「体检报告」如实告诉医生。